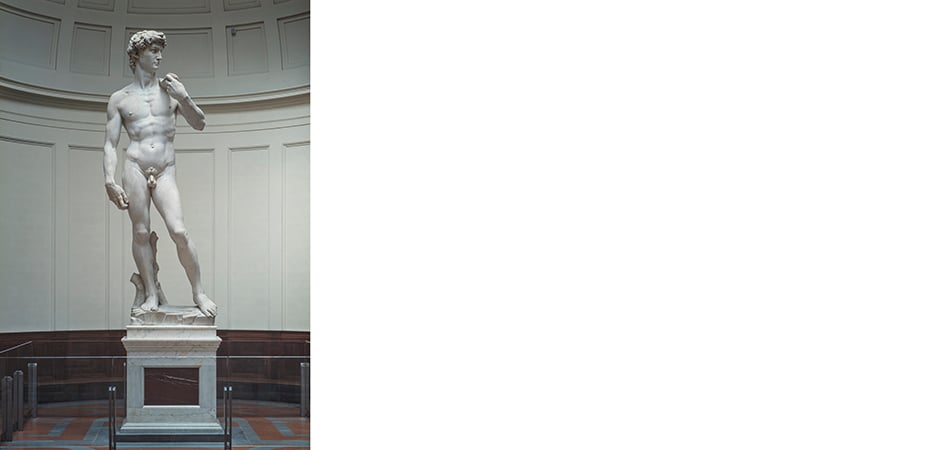

Famosa nel mondo per essere la casa del David di Michelangelo, capolavoro assoluto della scultura rinascimentale, pochi sanno che in origine la Galleria dell’Accademia di Firenze era nata per custodire i dipinti dei grandi maestri fiorentini. In questo articolo ti guideremo alla scoperta delle opere che, insieme alla scultura del Buonarroti, non puoi proprio mancare: ecco cosa vedere alla Galleria dell’Accademia.

Il David di Michelangelo (1501-1504)

Se la storia avesse seguito il corso previsto, oggi non avremmo il David che tutti conosciamo. L’opera fu infatti affidata dall’Arte della Lana e dall’Opera del Duomo di Firenze a Michelangelo nel 1501, dopo che altri due artisti prima di lui – Agostino di Duccio e Rossellino – avevano abbozzato e abbandonato l’impresa. Il problema era la qualità del marmo, giudicato troppo difficile da lavorare.

Michelangelo, allora ventiseienne, lavorò 3 anni all’imponente scultura, terminandola nel 1504. Una commissione composta dai più importanti artisti dell’epoca (tra cui Leonardo da Vinci, Sandro Botticelli, Filippino Lippi e il Perugino) decise che la collocazione iniziale – probabilmente uno sperone della chiesa di Santa Maria del Fiore – non era adatta a un tale capolavoro e per questo si cercò una posizione più degna. Fu quindi deliberato che il colossale eroe biblico fosse posto all’ingresso di Palazzo Vecchio, come emblema della forza e dell’indipendenza dei fiorentini.

A metà dell’Ottocento, lo scultore Lorenzo Bartolini (al quale è intitolata oggi la gipsoteca della Galleria) avanzò per primo l’idea di spostare il David per proteggerlo dai danni causati dagli agenti atmosferici e umani. Dopo qualche anno, l’architetto Emilio De Fabris venne incaricato di progettare e realizzare la Tribuna dell’Accademia, che egli concepì per dare il maggiore risalto possibile – in termini di spazio e illuminazione naturale – al David. È qui che ancora oggi i visitatori possono ammirarlo in tutta la sua maestosa perfezione: Michelangelo rivoluziona l’immagine del pastorello per farne un giovane uomo, privo di armi e senza l’iconica testa di Golia. Nudo ma non indifeso, come dimostra la sua prestanza fisica, il David rivela nella posa, nell’espressione del volto e nella plasticità dei volumi una inedita fierezza e sicurezza. Rappresentato nell’attimo prima dello scontro, David non è ancora vincitore ma in attesa: tutto, dalla concentrazione dello sguardo alla tensione dei muscoli, anticipa la preparazione della battaglia. Ed è questa l’originale chiave di lettura offerta da Michelangelo.

I Prigioni di Michelangelo (1519-1534)

Anche le quattro sculture incompiute dei Prigioni, create da Michelangelo tra il 1519 e il 1534 per la tomba di papa Giulio II, non furono mai collocate nella sede prevista. Il progetto del monumento funebre venne notevolmente ridotto tanto che, alla morte dell’artista, erano state realizzate solo sei delle sedici o venti statue commissionate inizialmente. Due di queste sono oggi al Louvre di Parigi, mentre quattro sono conservate nella Galleria dell’Accademia, dove furono trasferite nel 1909. Prima di allora, divenute di proprietà di Cosimo I de’ Medici, erano state sistemate nella Grotta del Buontalenti a Boboli, che oggi presenta delle copie in cemento.

I Prigioni (prigionieri, schiavi) rappresentano uno dei massimi esempi del non-finito michelangiolesco: sculture nelle quali le forme umane sembrano uscire e prendere vita dal blocco di marmo, rimanendone però intrappolate in vari stadi di incompiutezza.

I soggetti fiorentini sono:

- il Prigione che si ridesta: lo schiavo sembra lottare per liberarsi dal marmo che lo imprigiona. La muscolatura marcata e i movimenti del corpo esprimono il suo sforzo per vincere la materia. Le superfici, lavorate con scalpelli e raschietti, aggiungono dinamicità al marmo, creando un effetto quasi pittorico che esalta i contrasti di luce;

- il Prigione giovane: le gambe leggermente piegate rivelano lo sforzo compiuto, il braccio sinistro alzato copre il volto mentre l’altro, teso dietro, suggerisce la presenza di una invisibile catena;

- l’Atlante: chiamato così per via della posizione che rimanda a quella dell’omonimo titano della statuaria classica, condannato da Zeus a sorreggere il cielo. Anche qui sono visibili i segni degli strumenti usati da Michelangelo per enfatizzare la figura potente ma ancora parzialmente intrappolata nel blocco di marmo originario, con solo il viso leggermente abbozzato che emerge dall’angolo superiore;

- il Prigione Barbuto: il più finito della serie, si distingue per la sua barba elaborata e il dettaglio anatomico che evidenzia la maestria di Michelangelo nello studio del corpo umano, la sua attenzione alla muscolatura e alla tensione espressiva.

Il modello del Ratto delle Sabine di Giambologna (1579-1580)

Nella Sala del Colosso, il modello del Ratto delle Sabine di Giambologna (all’anagrafe Jean de Boulogne) spicca non solo per la sua qualità artistica, ma anche come assoluta rarità. Si tratta infatti del modello preparatorio in scala reale che l’artista utilizzò per realizzare l’analogo soggetto in marmo, oggi esposto sotto la Loggia dei Lanzi, sempre a Firenze.

La tecnica esecutiva – una terra cruda, lasciata essiccare lentamente con paglia e farina cotta, come raccomandato dal Vasari – rendeva gli studi preliminari cinquecenteschi, come questo, estremamente fragili. Dobbiamo quindi considerarci fortunati se oggi possiamo ammirare tanto la scultura finita – una delle opere più note dell’artista – quanto il suo precedente.

Il dinamismo estremo del movimento serpentinato dei due corpi che si intrecciano slanciandosi verso l’alto è perfettamente equilibrato dall’uomo piegato che, aggiunto per garantire maggiore stabilità alla versione in marmo, sorregge la composizione. Nel suo Riposo il commediografo e critico d’arte Raffaele Borghini riferisce che il gruppo scultoreo venne creato da Giambologna senza alcuna committenza, per dimostrare la sua abilità artistica. È sempre Borghini a suggerire per primo il nome dell’opera, prima senza titolo, che richiama il celebre episodio di storia romana.

Venere e Cupido di Pontormo (1532-1533)

“ […] il Buonarruoti suo amicissimo gli fece un cartone d’una Venere ignuda con un Cupido che la bacia, per farla fare di pittura al Pontormo e metterla in mezzo a una sua camera […]. Avendo dunque Iacopo avuto questo cartone, lo condusse, come si dirà, a suo agio a perfezzione in quella maniera che sa tutto il mondo senza che io lo lodi altrimenti”. Sono le parole con cui Vasari, nelle sue Vite, descrive la Venere e Cupido di Jacopo Carucci detto Pontormo. Il dipinto, realizzato tra il 1532 e il 1533 per Bartolomeo Bettini (mercante e banchiere fiorentino amico di Michelangelo) su disegno preparatorio del Buonarroti, ne richiama apertamente lo stile.

La Venere è sdraiata nuda su un fianco in una posa che ricorda quella della statua della Notte per la Sagrestia Nuova di San Lorenzo. Cupido, nelle sembianze di un putto alato, è intento a baciarla mentre tutt’attorno sono visibili diversi oggetti: un fantoccio, una faretra con una freccia, fiori e maschere.

Simboli della caducità delle passioni, si accordano con il significato metaforico dell’opera: l’opposizione tra l’amore spirituale, rappresentato da Venere e quello terreno e sensuale da Cupido che cerca – senza riuscire – di far cadere la dea in tentazione. Come successo in altri casi, basti pensare alla Venere di Urbino di Tiziano, la nudità non è sempre stata vista di buon grado. Così anche la Venere di Pontormo fu coperta fin da subito con drappeggi dipinti che le coprivano il corpo dal seno fino a metà della coscia. Se oggi riusciamo ad ammirarla nella sua forma originale, lo dobbiamo al restauratore Ulisse Forni, che nel 1852 la ripristinò alla perfezione.

Il cassone Adimari (Scena di danza) dello Scheggia (1450)

Una tavola lunga oltre 3 metri e alta 88,5 cm ci permette di immergerci nella Firenze del XV secolo. È il cosiddetto cassone Adimari, pervenuto alla Galleria dell’Accademia nel 1826.

In un primo momento si era pensato essere il lato dipinto di un cassone cerimoniale realizzato in occasione delle nozze di Boccaccio Adimari con Elisa Ricasoli, avvenute nel 1420.

Secondo studi successivi, si tratterebbe piuttosto di una spalliera databile intorno al 1450 e raffigurante non uno sposalizio, ma una danza tra giovani aristocratici. Sullo sfondo, la Firenze dell’epoca, resa riconoscibile anche dal Battistero visibile a sinistra.

L’autore è stato identificato in Giovanni di Ser Giovanni detto lo Scheggia, fratello del più noto Masaccio.

Il pannello incanta sia per bellezza e raffinatezza (osserva, ad esempio, gli abiti dei giovani in festa), che per la rara rappresentazione della città.

Madonna con Bambino, San Giovannino e due angeli di Botticelli (1468)

Allievo di Verrocchio e Filippo Lippi, Alessandro di Mariano di Vanni Filipepi meglio noto come Sandro Botticelli, è famoso in tutto il mondo soprattutto per i suoi due dipinti di grande formato la Venere e la Primavera, conservate alla Galleria degli Uffizi. L’Accademia custodisce però uno dei suoi lavori giovanili. La tavola della Madonna con Bambino, San Giovannino e due angeli conferma la vicinanza stilistica ai suoi maestri, ma introduce elementi compositivi che diventeranno tipici della sua opera matura, a partire dal modello iconografico.

La Vergine, così come San Giovanni Battista alle sue spalle, è assorta in contemplazione del Bambino, che invece guarda lontano. Uno dei due angeli sorregge il Bambino, mentre l’altro rivolge lo sguardo allo spettatore. La grazia della scena è impreziosita dalle vesti, fedeli alla moda del tempo ed eseguiti con grande perizia tecnica da Botticelli.

L’albero della vita di Pacino di Buonaguida (1310-1315)

Delle opere da vedere all’Accademia di Firenze questa è certamente una delle più ricche e complesse. Il soggetto è ispirato al Lignum Vitae di San Bonaventura da Bagnoregio, nel quale si fondono il tema dell’Albero della Vita del Paradiso e la croce di Cristo.

La lettura dell’opera, realizzata presumibilmente da Pacino Buonaguida nei primi decenni del XIV secolo, procede da sinistra a destra e dal basso verso l’alto.

In basso al centro del dipinto, dalla grotta con San Bonaventura, nasce l’albero dal quale si diramano dodici rami, sei per ogni lato. Da ogni ramo pendono quattro medaglioni (ad eccezione dell’ultimo ramo in alto a destra, dove sono tre). Nei cerchi sono riportati episodi della vita di Gesù, dalla Natività, all’Adorazione dei Magi e oltre. Cristo crocifisso appare invece al centro, sul tronco principale, sormontato da un pellicano che si squarcia il petto per nutrire i piccoli, simbolo dell’amore cristiano.

In cima, oltre i rami, sono invece visibili la Vergine e Cristo incoronati. Sotto di loro, quattro file di angeli, santi e beati.

Sei interessato ad articoli come questo?

Iscriviti alla newsletter per ricevere aggiornamenti e approfondimenti di BeCulture!

Alla base dell’opera, ai lati della grotta, sono invece dipinti la Genesi e la cacciata dal Paradiso. Nella fascia superiore, tra Adamo ed Eva e la prima fila di medaglioni, sono raffigurati quattro santi: a sinistra Mosé e San Francesco (riconoscibile dall’iconografia tipica), e a destra San Giovanni e Santa Chiara. La collocazione d’origine della tavola era infatti presso il convento delle Clarisse di Monticelli (ordine di suore francescane promosso da Santa Chiara), appena fuori Firenze. Durante il dominio napoleonico, il dipinto venne spostato all’Accademia.

Se il tempo a tua disposizione te lo permette, non perdere altre opere dell’eccellente collezione della Galleria. Ti consigliamo, tra le altre, la Deposizione di Cristo dalla Croce di Filippino Lippi e Perugino, la Deposizione di Cristo di Agnolo Bronzino e infine l’Annunciazione e Santi di Lorenzo Monaco.

Notevoli la raccolta di sculture che include l’importante archivio di modelli in gesso di Lorenzo Bartolini (Gipsoteca Bartolini), e il vasto repertorio di strumenti musicali raccolti tra il XVII e il XIX secolo.

Il David di Michelangelo è senza dubbio l’opera più celebre del museo, ma è certamente in ottima compagnia.