Se, attraversando le strette vie del centro storico di Firenze, hai pensato almeno una volta a come doveva essere vivere al tempo dei guelfi e dei ghibellini o durante il Rinascimento, allora non puoi mancare una visita a Palazzo Davanzati, nell’antica via di Porta Rossa. Questa autentica dimora trecentesca, rimasta pressoché intatta, conserva ancora oggi le tracce delle famiglie che l’hanno abitata nei secoli e ospita un eccezionale Museo d’arte e artigianato: scopriamola assieme.

Il palazzo e la sua storia

Residenza gentilizia, sede di botteghe, luogo d’esposizione e infine Museo nazionale, Palazzo Davanzati ha una storia lunga e intrigante che inizia nel XIV secolo quando i Davizzi, famiglia di mercanti e banchieri fiorentini, lo erigono.

L’edificio rimane in loro possesso fino al 1516, anno della vendita al prelato Onofrio di Lionardo di Zanobi Bartolini. I Bartolini, arricchitisi con l’Arte del Cambio, avevano acquisito diverse proprietà in città. La loro fortuna era però destinata a spegnersi nell’arco di poco tempo: nel 1578, ormai in ristrettezze economiche, vendettero il palazzo a Bernardo Davanzati, noto storico e letterato fiorentino, dal quale prese il nome che ancora oggi porta.

L’insigne famiglia ne conservò la proprietà fino al 1838 quando l’ultimo erede, Carlo di Giuseppe Davanzati, si suicidò gettandosi proprio da una finestra del palazzo.

Da casa privata a vetrina commerciale

Diviso tra diversi proprietari, l’edificio fu acquistato nel 1904 dall’antiquario Elia Volpi che, dopo averlo restaurato per 5 lunghi anni – ripristinando in gran parte le sue fattezze originali – lo arredò con la sua collezione di mobili e manufatti medievali e rinascimentali. È in questi anni che Palazzo Davanzati divenne noto internazionalmente come Museo della Casa Fiorentina Antica, offrendo l’occasione all’intraprendente Volpi di aprirsi al mercato statunitense. Nel novembre del 1916, infatti, tutti i suoi arredi furono portati a New York e messi all’asta. Il risultato, merito di una sapiente promozione orchestrata dallo stesso Volpi, fu strepitoso: 1 milione di dollari il totale di vendita e pochissime rimanenze.

Tutti in America volevano un pezzo della casa fiorentina, tanto che molti vi si ispiravano apertamente per arredare case, uffici, alberghi, persino navi.

Verso la nascita del Museo

Con l’inizio degli anni Venti, Volpi decise di ritirarsi dal commercio e nel 1926 vendette il suo prezioso showroom ai fratelli Benguayat, antiquari d’Alessandria d’Egitto con negozi a Parigi, Londra e New York. I due intrapresero subito alcuni lavori di rinnovamento, soprattutto al cortile interno e alle cantine, attirandosi l’antipatia e il biasimo dei fiorentini che, da più parti, ne reclamavano la conservazione. Pieni di debiti e ormai intenzionati a sbarazzarsi del Palazzo, i Benguayat lo misero all’asta nel 1934, senza successo.

Fu solo nel 1951 che venne acquistato dallo Stato italiano e aperto al pubblico lo stesso anno con una nuova esposizione di oggetti provenienti dalle collezioni delle Gallerie fiorentine, arricchite poi da donazioni e acquisti successivi, che ancora oggi sono in mostra.

Sei interessato ad articoli come questo?

Iscriviti alla newsletter per ricevere aggiornamenti e approfondimenti di BeCulture!

Caratteristiche e particolarità di Palazzo Davanzati

La sua storia è uno degli elementi di fascino di questo incredibile Palazzo, che conserva, nella facciata, ancora molte delle caratteristiche tre-quattro e cinquecentesche.

L’edificio si sviluppa in verticale, su quattro piani, secondo le necessità del Medioevo quando lo spazio cittadino, circoscritto dalle mura protettive, era limitato. Il pianterreno presenta tre grandi aperture ad arco ribassato, motivo comune nelle case gotiche fiorentine, incorniciate da bugnato e sormontate da tre finestrelle.

Ai lati dei portali sono ancora presenti gli anelli per fermare i cavalli mentre accanto alle finestre dei livelli superiori si riconoscono i ferri per sorreggere le antiche torce che illuminavano il palazzo.

Lungo la facciata si notano anche delle curiose aste di legno. Ma a cosa servivano?

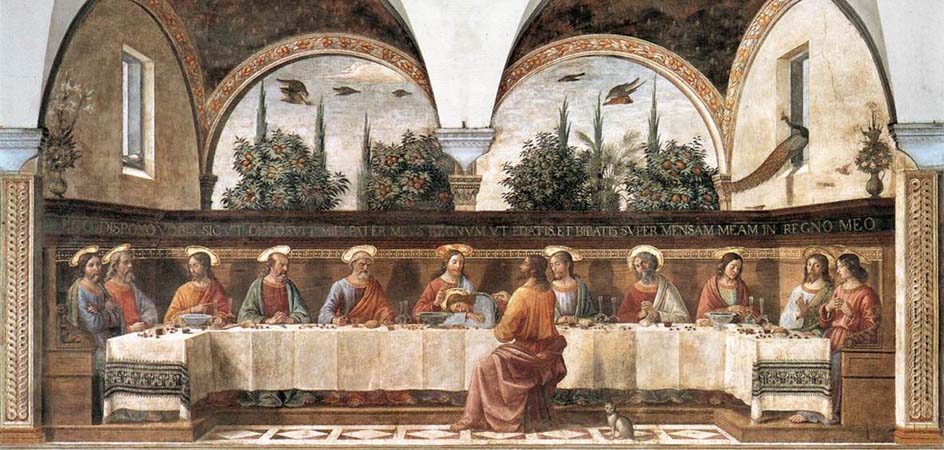

È probabile che fossero usate per stendere i panni, o per appendere tendaggi ombreggianti e drappi decorativi per le feste, oppure ancora per legare gabbie di uccelli o cani e bertucce lasciati a prendere aria sui davanzali (un’usanza assai insolita per noi oggi, testimoniata ad esempio dagli affreschi della chiesa di Santa Maria del Carmine a Firenze con la Resurrezione di Tabita del 1424-25 circa, opera di Masolino e Masaccio).

Domina la facciata, sopra la finestra centrale del primo piano, lo stemma dei Davanzati risalente al XVI secolo. Della stessa epoca anche la terrazza a loggia che completa il palazzo.

Gli interni e le loro decorazioni: dalle sale alla camera nuziale

Entriamo dunque e percorriamo l’ampio piano terra, occupato da un grande salone.

Fino al 1498, quando venne divisa per ospitare alcune botteghe dell’Arte della Lana, questa era la sala di ritrovo dei Davizzi, aperta direttamente sulla strada. È qui che si riunivano per condurre i loro affari pubblici e privati, celebrare feste e matrimoni, rendere gli onori funebri. Alle pareti sono tuttora visibili vari affreschi con gli stemmi della famiglia.

Oltre la sala, il cortile interno – vera e propria eccezione per le case dell’epoca – dà accesso alla scala che conduce ai piani superiori. Prima di salire, ti invitiamo a osservare le colonne del loggiato: noterai che una è diversa da tutte le altre. Il suo capitello, databile intorno alla metà del Trecento, non presenta motivi vegetali ma teste maschili e femminili, che alcuni critici hanno interpretato come ritratti dei Davizzi.

Tra gli elementi tipici della casa antica riconosciamo anche il leoncino o “marzocco” scolpito e posto all’inizio della balaustra (uno dei più famosi è quello di Donatello, oggi conservato al Museo del Bargello), mentre salendo al primo piano ci accoglie l’immagine quattrocentesca di San Cristoforo, allora molto diffusa per le sua presunta funzione protettiva.

Qui si trovano anche due delle Sale più famose del palazzo: la Sala dei Pappagalli e la Sala dei Pavoni che devono il loro nome agli esotici volatili finemente raffigurati alle pareti.

La Sala dei Pappagalli, in particolare, si distingue anche per la finta tappezzeria che simula la presenza di una tenda, imitandone persino i risvolti in corrispondenza del camino e degli angoli.

Ma la vera chicca si nasconde all’interno della Camera Nuziale del secondo piano, le cui pareti sono affrescate con gli episodi di un poema cavalleresco francese.

Composto nel XIII secolo, La castellana di Vergi narra la storia dello sfortunato amore tra il Cavaliere Guglielmo, valente servitore del Duca Guarnieri di Borgogna, e la castellana di Vergi, cugina del Duca. Amanti in segreto, i due vengono costretti a uscire allo scoperto quando la Duchessa di Borgogna, invaghita di Guglielmo, cerca di sedurlo e – rifiutata – lo accusa di violenza. Interrogato dal Duca sull’accaduto, Guglielmo dichiara la sua innocenza e si difende ammettendo il suo legame con un’altra donna. Il Duca gli dà allora un terribile ultimatum: fare il nome dell’amata o andarsene in esilio. Dopo dieci giorni di riflessione, il Cavaliere si decide a rivelare al Duca l’identità della donna. La Duchessa, furiosa di gelosia, la invita a corte e la mette in ridicolo davanti a tutte le altre dame. Incapace di sopportare la vergogna, la castellana si uccide e altrettanto fa Guglielmo dopo averla trovata morta. Osservando attentamente gli affreschi della stanza, potrai riconoscere i momenti salienti di questa tragica vicenda che sembra presagire il triste destino di un’altra coppia. È probabile infatti che la decorazione sia stata realizzata nel 1395 in occasione delle nozze tra Francesco di Tommaso Davizzi e Catalana degli Alberti. Il matrimonio però durerà poco poiché, solo cinque anni dopo, Francesco verrà torturato e condannato alla decapitazione per congiura politica.

Agi e peculiarità di questa antica casa nobile fiorentina

Non solo bellezza, ma anche comfort: Palazzo Davanzati si distingue per le rare comodità delle quali era dotato, insolite anche per la classe agiata dei suoi primi proprietari.

Visitando le sale ti capiterà di notare alcune piccole aperture nel muro protette da imposte. Si tratta di finestrelle interne che si aprono sulla gola del pozzo privato, che serviva tutte le stanze grazie a un sistema di carrucole: un vero lusso in un’epoca in cui i pozzi erano quasi tutti pubblici.

Le necessità di riscaldamento e le esigenze della cucina erano solitamente soddisfatte da focolari liberi (ovvero privi di una struttura in muratura), ma qui troviamo anche numerosi camini in pietra, ulteriore prova della prosperità dei suoi abitanti.

Infine, un ultimo particolare attira la nostra attenzione: i numerosi “guardarobe” o “agiamenti” o “privati” come venivano chiamati allora i bagni. Progettati per scaricare i rifiuti in una cisterna sotterranea (che gettava poi nel vicolo retrostante il palazzo), sono presenti in diverse stanze. Alcuni sono persino decorati con pitture floreali o finti tendaggi di vaio (un tipo particolare di scoiattolo), quello della camera nuziale è addirittura doppio, con i due vani comunicanti.

Cosa vedere al Museo Davanzati: 3 opere sulle quali soffermarsi

Arredi, utensili d’uso quotidiano, manufatti antichi: il Museo Davanzati, che si snoda tra gli ambienti del palazzo, ospita una mirabile raccolta di oggetti di grande valore storico-artistico, secondo il programma di Luciano Berti, primo direttore.

Tra questi, spiccano:

- i Trionfi di Guidi Giovanni Di Ser Giovanni detto lo Scheggia (1440-1460 ca.), fratello minore di Masaccio e autore anche del cosiddetto Cassone Adimari, oggi alla Galleria dell’Accademia, a Firenze. Nei quattro pannelli di forma ricurva, ispirati all’omonimo componimento di Petrarca, riconosciamo il Trionfo dell’Amore, della Morte, dell’Eternità, della Fama. Non è ancora stato possibile, però, comprenderne con certezza l’uso: si ipotizza che facessero parte del basamento di un mobile da centrostanza o di un gruppo scultoreo, oppure che fossero destinate alla boiserie. La nuova collocazione, nella Camera delle Impannate, ne valorizza la bellezza e permette ai visitatori di ammirarli in tutta la loro unicità;

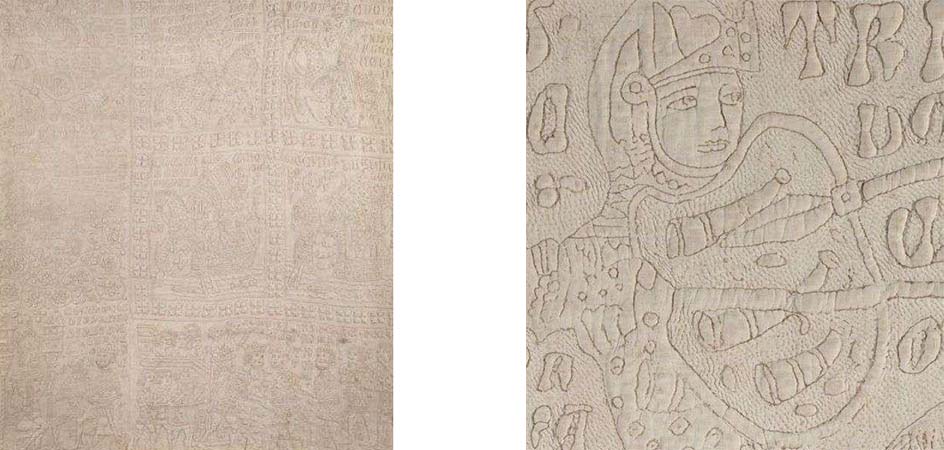

- la Coperta Guicciardini o di “Usella”, straordinario lavoro di “trapunto” siciliano della fine del XIV secolo. Una tecnica introdotta in Italia già alla fine del Duecento e a Firenze nel Cinquecento grazie all’azione divulgatrice di Caterina de’ Medici, come rivelano alcuni dettagli tipici del boutis francese. La Coperta Guicciardini raffigura parte del poema epico medievale Tristano e Isotta e fu ritrovata dalla moglie del conte Guicciardini nella loro villa di Usella, nel pratese, nel 1890;

- il rarissimo armario dipinto del 1500 di ambito senese e già parte della collezione di Elia Volpi. L’iscrizione a lettere capitali argentate dell’architrave ne indica la funzione, poi ulteriormente affinata dall’inserimento successivo di un appendifucili e di un cassetto per la polvere da sparo. Sulle ante, originali, sono stati preservati gli eleganti motivi a grottesca che lo hanno reso celebre.

Prima di lasciare l’edificio, non dimenticare di salire al terzo piano dove è stata da poco riallestita la preziosa collezione di merletti e ricami del museo: una selezione dei pezzi più importanti, organizzati per area geografica, manifattura e cronologia, che ti condurrà alla scoperta di questa antica arte e dei suoi sviluppi dal Seicento in avanti.

Con la sua caratteristica architettura, le sue stanze decorate e i suoi arredi antichi, Palazzo Davanzati ci porta indietro nel tempo e ci fa immergere nella vita quotidiana e nelle abitudini di una ricca famiglia fiorentina: un’esperienza che merita di essere vissuta!