La Galleria Palatina è uno dei musei di Palazzo Pitti, antica residenza granducale nel centro di Firenze. Situata al piano nobile dell’edificio, insieme agli Appartamenti Reali e Imperiali, custodisce oggi una raccolta di dipinti unica al mondo, un’eccellenza nel panorama italiano per la sua conformazione, rimasta pressoché invariata dal XVIII secolo a oggi. Opere di Raffaello, Tiziano, Bronzino, Rubens e Caravaggio (solo per citarne alcuni) occupano le pareti delle magnifiche sale, decorate da stucchi, ori e affreschi: testimonianza del gusto sopraffino del collezionismo mediceo e della successiva amministrazione lorenese.

Storia della Galleria Palatina

La Galleria Palatina è nata tra la fine del Settecento e i primi decenni dell’Ottocento per volontà degli Asburgo-Lorena, successori dei Medici al Granducato di Toscana.

Anna Maria Luisa de’ Medici (1667-1743), ultima erede della storica casata fiorentina, si era spenta senza eredi ma nel suo testamento aveva deliberato che il patrimonio di famiglia rimanesse in città. Così, quando i Lorena giungono al potere, si trovano a gestire un’incredibile raccolta di opere d’arte e antichità, distribuite tra la Galleria degli Uffizi e Palazzo Pitti.

Sotto la loro direzione viene svolto un importante lavoro di riorganizzazione e allestimento della quadreria, alla quale vengono destinati alcuni dei dipinti più importanti della maestosa collezione medicea.

Una collezione iniziata nel Cinquecento con Cosimo I e che già nel Seicento contava diversi dipinti poi confluiti nella Galleria, tra i quali La Velata di Raffaello, il Ritratto di Pietro Aretino di Tiziano e il Ritratto di Luca Martini di Bronzino. Ma è con Ferdinando de’ Medici (1663-1713) Gran Principe di Toscana – violoncellista provetto e fine conoscitore d’arte – che la raccolta aumenta considerevolmente. Basta pensare che alla sua morte lascerà quasi mille quadri nei suoi appartamenti di Palazzo Pitti.

Alla fine del XVIII secolo, i capolavori più celebri della collezione si trovano già nelle Sale dei Pianeti – così chiamate per gli affreschi a tema astrologico realizzati tra il 1640 e il 1647 da Pietro da Cortona per Ferdinando II de’ Medici come simbolo delle virtù principesche (Venere di benevolenza, Apollo dello splendore, Marte della forza, Giove della maestà regale, Saturno della prudenza).

L’arrivo delle truppe napoleoniche in città segna una battuta d’arresto per l’attività di riordino e allestimento dei Lorena.

Sei interessato ad articoli come questo?

Iscriviti alla newsletter per ricevere aggiornamenti e approfondimenti di BeCulture!

I francesi entrano a Firenze nel 1799 e così il granduca è costretto all’esilio a Vienna. Durante la campagna d’Italia, sessantatre dipinti vengono requisiti e privati delle loro cornici, che restano orfane alle pareti. In previsione della seconda spedizione francese – che avviene nel 1801 – a Palazzo Pitti si cerca di salvare tutto il possibile, stipando opere d’arte, mobili, paramenti e altri oggetti di valore in ripostigli e stanze segrete.

Durante il Regno d’Etruria (1801-1807)1, si cerca di compensare la desolazione delle pareti vuote con i quadri provenienti dal Corridoio Vasariano e dalle ville di Castello e Petraia.

Con la fine dell’epoca napoleonica, Antonio Canova viene incaricato da papa Pio VII di recuperare le opere sottratte durante l’occupazione francese e così anche i capolavori fiorentini tornano in città; taluni in pessimo stato di conservazione, come il San Marco di Fra Bartolomeo, che avrà bisogno di diversi interventi di restauro.

Seguono anni di ulteriori aggiornamenti dell’assetto della quadreria e nel 1919 Palazzo Pitti viene donato allo Stato.

5 capolavori dal Quattrocento all’età Barocca

La Galleria Palatina offre uno spettacolo incredibile ai suoi visitatori: un tripudio di dipinti, tutti fastosamente incorniciati, che tappezza le pareti delle numerose sale, arredate di tavoli in commesso fiorentino, specchiere, sculture, vasi e parati preziosi. I soffitti affrescati e adornati, si aprono su scenari allegorici di sublime bellezza, che completano l’apparato decorativo del museo. Abbiamo selezionato cinque capolavori compresi tra il Rinascimento e il Barocco, esempi eccellenti della ricchezza di questa magnifica collezione.

Il Tondo Bartolini di Filippo Lippi

Maestro di Botticelli, del quale sono esposte alcune opere, Filippo Lippi realizza questo dipinto tra il 1452 e il 1453 probabilmente per il ricco mercante Leonardo Bartolini Salimbeni. Il tondo raffigura una Madonna col Bambino e storie della vita di Sant’Anna e si distingue non solo per le dimensioni – è uno dei più grandi del primo Rinascimento – ma anche per l’originalità compositiva. In primo piano, vediamo la Vergine seduta in trono col Bambino, intento a mangiare i chicchi di una melagrana, simbolo di fertilità e presagio della futura Passione. Alle loro spalle assistiamo invece agli episodi della vita di Sant’Anna, dall’incontro con Gioacchino, a destra, fino alla nascita di Maria, con Sant’Anna circondata da donne che l’accudiscono e portano doni, a sinistra.

La diversa grandezza delle figure serve a dare profondità spaziale, ma anche a trasmettere l’idea della successione temporale degli eventi, dal più remoto e piccolo a quello più recente. Il tutto è tenuto insieme e armonizzato dall’architettura: un interno quattrocentesco che risponde perfettamente ai canoni di un’agiata famiglia dell’epoca.

La Madonna della Seggiola di Raffaello

Nella Galleria Palatina si trova la maggior concentrazione al mondo di opere di Raffaello, risalenti sia al periodo toscano che a quello romano dell’artista. La Madonna della Seggiola (Madonna col Bambino e San Giovannino), nella Sala di Saturno, è così soprannominata per via dell’arredo peculiare che sostituisce il tradizionale trono. Ma la sedia non è l’unico elemento di novità di questo tondo, realizzato nel 1512 circa, probabilmente per un alto prelato romano. Ciò che colpisce è l’estrema intimità della scena, l’affetto espresso dalla Madre nello stringere a sé il Figlio mentre si adagia nel raffinato scranno. San Giovanni infante li osserva assorto, in una triangolazione di sguardi che coinvolge direttamente lo spettatore. Qui Raffaello coniuga perfettamente il suo stile morbido con la lezione michelangiolesca della Cappella Sistina. Così, alla dolcezza del gesto – da alcuni giudicato fin troppo umano – si combina la plasticità dei corpi, marcata dalle forme e dai panneggi. Ne risulta una composizione inedita e stupefacente, che valorizza al massimo la rotondità del supporto.

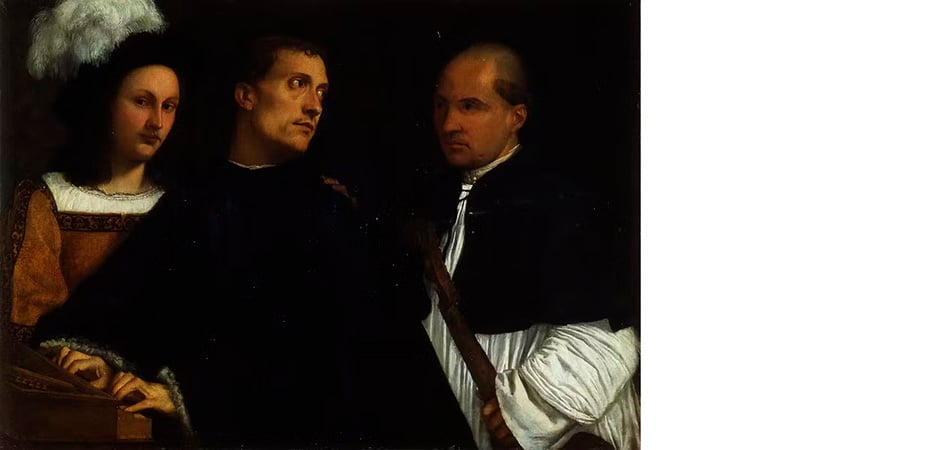

Il Concerto di Tiziano

La passione per la pittura veneta è un tratto che accomuna diversi discendenti dei Medici, a cominciare dal cardinale Leopoldo (1617-1675): il suo inventario contava ben 130 dipinti di scuola veneta su 800. Il Concerto viene acquistato nel 1654 come opera di Giorgione, attribuzione che ha mantenuto fino al XX secolo, quando è stata riconosciuta invece la mano di Tiziano. La tela, realizzata intorno al 1610 circa, raffigura un suonatore di spinetta, in primo piano; un cantante, in secondo piano a sinistra; e un suonatore di viola da gamba, a destra. Quest’ultimo poggia la mano sulla spalla del personaggio centrale, il quale si volta a guardarlo, mentre il giovane con il cappello piumato osserva in tralice lo spettatore.

Il tema era piuttosto frequente nella pittura tardo rinascimentale dell’Italia settentrionale, eppure questo non ha impedito il diffondersi di interpretazioni curiose. Lutero, Calvino e la Monaca: così viene letto il dipinto alla morte di Leopoldo, a causa della progressiva alterazione dei colori e del mutamento della moda nel tempo. Secondo questa versione, il suonatore di spinetta – il cui abbigliamento laico era divenuto poco leggibile – sarebbe Lutero, alle sue spalle di conseguenza Calvino, e insieme a loro la monaca Caterina von Bore, moglie di Lutero (l’abito ricordava un indumento femminile, da qui l’ambiguità di genere). Un’ipotesi decaduta con il successivo restauro dell’opera.

Oggi si è propensi a credere che sia piuttosto un ritratto di musicisti celebri all’epoca di Tiziano, ovvero il fiammingo Philippe Verdelot e il suo allievo Obrecht, che il Vecellio inserisce in un’atmosfera pacata e raccolta.

Santa Maria Maddalena di Artemisia Gentileschi

Un dipinto potente sia per ciò che raffigura, sia per il legame con le vicende personali della sua autrice. La Santa Maria Maddalena (1620 ca.) di Artemisia Gentileschi rappresenta uno dei soggetti più apprezzati nel Cinquecento, ma lo fa con una capacità espressiva unica. La giovane donna – vestita in un sontuoso abito giallo – è colta nel momento della sua conversione: i capelli scomposti, una mano al petto e l’altra a coprire una specchiera, simbolo di vanità, sulla quale si legge l’iscrizione latina Optimam partem elegit. “Ha scelto la parte migliore”, ovvero la virtù, Maria Maddalena, illuminata da un fascio di luce che cala dall’alto – soluzione di caravaggesca memoria – a sottolineare l’intensità della scena. Secondo alcune ipotesi, il dipinto sarebbe stato commissionato da Maria Maddalena d’Austria (1589-1631), consorte di Cosimo II de’ Medici (1590-1621) e il volto della santa sarebbe un autoritratto dell’artista.

Ciò che è certo è che solo pochi anni prima la Gentileschi era riuscita a superare la violenza fisica subita e il terribile processo che ne era seguito, giungendo poi a Firenze. Qui ottiene la protezione delle casate altolocate ed è ammessa, prima donna in assoluto, all’Accademia delle Arti e del Disegno. Anche lei, come la protagonista del suo dipinto, ha saputo scegliere la parte migliore e salvifica di sé, oltre l’offesa patita.

Giuditta con la testa di Oloferne di Cristofano Allori

Giuditta con la testa di Oloferne (1610-1612) è il dipinto più famoso del fiorentino Cristofano Allori e deve molto alla lezione di Caravaggio e di Artemisia Gentileschi. Lo si vede bene nell’impostazione delle figure e nel taglio della luce: un pronunciato chiaroscuro che enfatizza la drammaticità dell’episodio. Il tema, diffuso fin dall’età rinascimentale (complice anche l’omonima scultura di Donatello) è la decapitazione del generale assiro Oloferne da parte di Giuditta, sotto gli occhi di un’ancella matura. La giovane donna si mostra qui decisa e bella nei lineamenti candidi e nelle vesti sfarzose, in netto contrasto con l’orrore della testa decollata che stringe in mano. Una bellezza reale e non ideale, dal momento che – secondo alcuni – si tratterebbe del ritratto di Mazzafirra, amante del pittore, il quale invece si sarebbe immortalato nel volto di Oloferne.

In ogni caso, qui Allori coniuga alla perfezione ricerca estetica e pathos, creando una tela di grande fascino.

Insieme a quelle citate, molte altre opere ti attendono tra le ampie e adorne stanze della Galleria Palatina: un patrimonio ineguagliabile che rende la visita davvero indimenticabile.

1. Il Regno d’Etruria fu istituito al posto del Granducato di Toscana da Napoleone Bonaparte a seguito dei trattati di Lunéville (9 febbraio 1801) di Aranjuez (21 marzo 1801). Il trono fu assegnato al re Ludovico I di Borbone, figlio del duca Ferdinando, come compensazione per aver rinunciato al Ducato di Parma e Piacenza, annesso alla Francia.