Una dinastia che ha attraversato otto secoli, un palazzo che sprigiona tutta la grandiosità del Barocco, una collezione d’arte di straordinaria ricchezza: sono questi gli elementi di una storia vera eppure incredibile, che attraversa il tempo e giunge fino a noi. L’indirizzo è Piazza SS. Apostoli 66 a Roma: è qui che dal XIV secolo sorge Palazzo Colonna, dal nome della famiglia che vi abita tuttora. Una residenza sontuosa, sede di una delle più importanti Gallerie d’arte cittadine.

Cenni storici di una famiglia intraprendente e capace

Originari dell’omonimo paesino fuori Roma, i Colonna si trasferiscono in città attorno al Duecento e cominciano a tessere una fitta e proficua rete di relazioni. Vicini al potere politico, militare ed ecclesiastico, negli anni riescono a ottenere cariche e onori importanti frutto di alleanze lungimiranti, disponibilità economica e di una strategia matrimoniale scaltra (che li porta a unirsi persino con la casata rivale degli Orsini). Così, senatori, uomini d’arme e cardinali si avvicendano di generazione in generazione.

Tra le personalità più rilevanti di questa lunghissima dinastia, Oddone Colonna (1386-1431) salito al seggio papale nel 1417 come Martino V, celebre soprattutto per aver riportato la Santa Sede da Avignone a Roma e aver promosso la ricostruzione dell’Urbe dopo lo Scisma d’Occidente.

Le vicende cittadine coinvolgono spesso i Colonna, nel bene o nel male. Durante il Sacco di Roma, nel 1527, il loro Palazzo è uno dei pochi ad essere risparmiato dalle fiamme delle truppe di Carlo V per via di una parentela con l’imperatore. Nel 1797, invece, supportano le casse pontificie per far fronte alle pesanti condizioni imposte da Napoleone a papa Pio VI nel Trattato di Tolentino: un’operazione che costa alla casata l’alienazione di quadri, gioielli e argenti di grande valore.

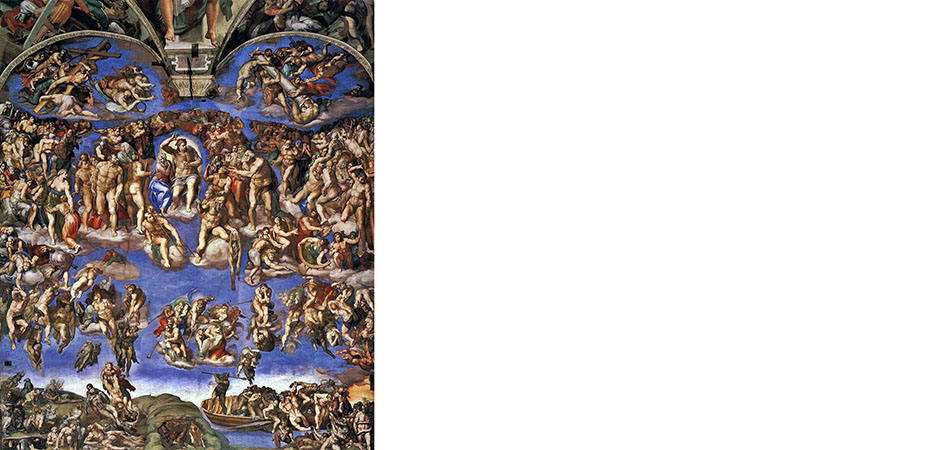

Eccellenti condottieri, non mancano infatti di sensibilità culturale e artistica. Vittoria Colonna è poetessa e musa ispiratrice di Michelangelo, il quale la ritrae nel suo Giudizio Universale nella Cappella Sistina. Mentre anni dopo è un altro Michelangelo – Merisi detto Caravaggio – a trovare il favore di una Colonna, Costanza, che lo aiuta a fuggire a Napoli dopo l’omicio di Ranuccio Tomassoni.

Fin dal Seicento la famiglia è impegnata nell’acquisto di opere d’arte, intrecciando intenti collezionistici puri con la necessità di decorare l’immensa dimora romana e la volontà di ostentare il proprio rango.

La Galleria Colonna e le sue opere

Arredi, tappezzerie, stucchi, affreschi, quadri, statue, antichità… Palazzo Colonna rappresenta un esempio straordinario di lusso e magnificenza nel panorama Italiano.

Maestosa, la Galleria occupa un’intera ala dell’edificio e ricopre un posto di primo piano tra le grandi raccolte d’arte grazie al suo catalogo ampio e variegato: con un cospicuo nucleo di pittura veneta e fiorentina del Cinquecento, emiliana del Seicento, romana sei-settecentesca con vedute paesaggistiche, nature morte, opere fiamminghe e una ricca serie di ritratti familiari, di personaggi illustri e di bellezze femminili.

Al primo nucleo, istituito da Lorenzo Onofrio Colonna, grande appassionato d’arte, se ne aggiunge un secondo nel 1718, con il matrimonio tra Fabrizio Colonna e Caterina Zeffirina Salviati la cui dote comprendeva oltre duecento dipinti raccolti dai Salviati fin dal Cinquecento. Tra questi, opere di Bronzino, Tiziano, Raffaello e Correggio. Nel corso dell’Ottocento vengono aggiunte ulteriori acquisizioni, soprattutto di epoca rinascimentale. Cessioni e dispersioni successive non ci permettono oggi di apprezzare la collezione nella sua integrità ma non hanno comunque compromesso questo patrimonio inestimabile: soffermiamoci su alcune delle opere più rappresentative.

I capolavori di Cosmè Tura

Di Cosmè Tura, pittore alla corte dei duchi di Ferrara, sono conservate tre tavole, preziosa testimonianza dello stile dell’artista e delle abitudini devozionali dell’epoca.

I Santi Maurelio e Paolo e il vescovo Niccolò Roverella (1474 ca.) era parte di un polittico, oggi parzialmente distrutto e diviso in vari musei del mondo, tra cui la National Gallery di Londra e il Louvre di Parigi. L’anta dei Colonna – la destra secondo la ricostruzione dell’originale – raffigura i due santi e, inginocchiato in primo piano, il fratello del vescovo committente dell’opera, proveniente dalla Chiesa di San Giorgio fuori le Mura di Ferrara. La plasticità del panneggio, levigato e pesante, unita alla grande espressività dei personaggi sono tratti distintivi di Tura, riconoscibili anche nelle altre due tavole.

La seconda tavola dell’artista è una Vergine Annunciata (1460-1465), acquistata da Aspremo Colonna nella prima metà dell’Ottocento, ed era parte di un piccolo altare portatile commissionato probabilmente dagli Este per culto privato. Si spiegano così i colori araldici delle colonne alle spalle della Madonna, richiamo anche alle virtù teologali. Anche in questo caso, siamo di fronte a un’opera parziale: gli altri due scomparti sono conservati alla Fondazione Cini di Venezia e al Museo Poldi Pezzoli di Milano, mentre è andato disperso l’Arcangelo Annunciante che doveva occupare la sinistra della tavola Colonna. Ne rimane però un’Annunciazione di grande intimità e raffinatezza che anticipa una soluzione grafica visibile anche nella Madonna col Bambino, dello stesso autore, detta Madonna dello Zodiaco (1470-1475 ca.) e presente in collezione.

La posa del volto della Vergine è infatti la medesima, ma qui assistiamo a una Sacra Famiglia dai tratti curiosi per gli spettatori moderni. Il nome dell’opera deriva infatti dai segni zodiacali – in parte ancora riconoscibili – nella mandorla alle spalle della Madonna: si aprono con il capricorno-unicorno sulla destra fino alla vergine, a sinistra. Secondo la visione cristiana, l’astrologia era capace di interpretare in cielo i segni della volontà divina, ovvero la nascita di Cristo. Lumeggiata d’oro nei capelli e nelle vesti, la Madonna contempla assorta il Figlio la cui iconografia, nell’atto di risvegliarsi, alluderebbe invece alla sua rinascita.

Bronzino e le allegorie di ispirazione michelangiolesca

Tra il 1553 e il 1555 Bronzino realizza “per il signor Alemanno Salviati una Venere con un Satiro appresso, tanto bella che par Venere veramente Dea della bellezza”, documenta il Vasari1. Quest’olio, intitolato Venere, Cupido e Satiro e firmato dall’autore, giunge a Palazzo Colonna all’inizio del XVIII secolo insieme alla dote di Caterina Zeffirina. La tavola era stata commissionata per decorare la camera del palazzo del nobile fiorentino insieme ad altre tre allegorie con Venere e Amore, La Notte e L’Aurora (tutte del 1555 circa) di Michele di Ridolfo del Ghirlandaio. La serie però sarà ricomposta a Roma solo dopo la morte degli sposi, che non potranno mai godere della sua visione completa.

A Venere e Cupido il Bronzino aveva già dedicato altri dipinti, oggi conservati alla National Gallery di Londra e al Szépmüvészeti Múzeum di Budapest.

Quello della Galleria Colonna è l’ultimo in ordine cronologico e presenta una composizione più semplificata rispetto agli altri due, ma non meno enigmatica: i simboli allegorici sono ridotti e il protagonismo della scena è lasciato ai soggetti, ritratti in una nudità marmorea tra drappi, fiori e pietre preziose. Una sensualità manifesta che deve aver scosso gli animi del pudico pubblico settecentesco, tanto da ingaggiare il pittore Stefano Pozzi per censurare con velature posticce (rimosse durante il restauro del 2000) le forme della dea e delle altre allegorie.

Esplicita invece l’ispirazione delle tavole di Michele di Ridolfo, incaricato dal Salviati di riprodurre in pittura le omonime sculture realizzate da Michelangelo per la Sagrestia Nuova di San Lorenzo. Anche la sua Venere deriva direttamente da un’opera del Buonarroti, di fatto mai proseguita oltre il cartone preparatorio e affidata poi al Pontormo, oggi conservata alle Gallerie dell’Accademia.

Sei interessato ad articoli come questo?

Iscriviti alla newsletter per ricevere aggiornamenti e approfondimenti di BeCulture!

Annibale Carracci e il suo Mangiafagioli

Concludiamo la nostra rassegna con una nota più verace. Circondato dalle abbondanti decorazioni parietali della Galleria, il Mangiafagioli di Annibale Carracci (1584-1585 ca.) sembra quasi fuori posto. Tra le opere più originali della collezione, rappresenta “un villano che mangia fagioli”, come recita un inventario seicentesco. In questa scena di genere assistiamo infatti al pasto di un contadino: colto di sorpresa da un osservatore inaspettato, si ferma a bocca aperta con il cucchiaio a mezz’aria, lasciando cadere qualche goccia di brodo, mentre con la mano sinistra afferra deciso il pane, come a volerlo proteggere. Un’immagine insolita, che colpisce per il suo naturalismo sincero, soprattutto in un’epoca legata prevalentemente a soggetti altolocati, sacri o allegorici.

Negli anni l’opera è stata attribuita a vari autori, ma oggi la critica è concorde nel riconoscere la paternità del Carracci, affezionato alla pittura di vita quotidiana, come dimostrano il suo Ragazzo che beve (1598-1599, Cleveland, Cleveland Museum of Art) o la Grande macelleria (1585, Oxford, Christ Church Gallery).

Al realismo si aggiunge qui anche un elemento di ironico contrasto: dietro la brocca – in una posizione alquanto scomoda – un raffinato bicchiere di vino risulta inappropriato per il rango dell’uomo e, infatti, è nascosto alla sua vista. Qualunque sia il motivo di questa scelta, ciò che è certo è che qui Annibale precorre i tempi, creando un precedente che verrà ripreso più avanti da altri artisti (impossibile non richiamare alla mente i Mangiatori di patate di Van Gogh!).

In media, la visita alla Galleria Colonna dura circa tre ore, ma le sue opere e la magnificenza del Palazzo resteranno impressi nella tua memoria per molto tempo.

- Artista, architetto e uomo di lettere alla corte dei Medici, Giorgio Vasari (1511-1574), fu anche autore de Le vite de’ più eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani, da Cimabue insino a’ tempi nostri (edito nel 1550 e nel 1568, con aggiunte), opera fondamentale per la storiografia artistica italiana.