A lungo, e a torto, considerata “arte minore”, la miniatura è una delle espressioni artistiche più raffinate e pregevoli dell’Europa antica, medievale e rinascimentale. Poco nota al grande pubblico rispetto alle sue “sorelle maggiori” (la pittura, la scultura e l’architettura), è una preziosa testimonianza dell’abilità dei suoi autori, dei mutamenti del gusto tra le varie epoche e del ruolo che la parola scritta ha avuto nella storia passata.

Avviciniamoci allora – metaforicamente e non solo – all’arte della miniatura e ad alcuni dei suoi esemplari più celebri per apprezzarne meglio stile ed evoluzione.

Origini e caratteristiche ricorrenti

La miniatura consiste nella decorazione e illustrazione di manoscritti o testi a stampa. Si tratta, perlopiù, di opere di carattere religioso (Bibbie, raccolte di preghiere, libri di diritto canonico, ecc.) destinate al culto privato o alle esigenze liturgiche delle chiese; o laico, come i testi di autori classici, da Livio a Petrarca, ma anche di romanzi cavallereschi e trattati scientifici. Le dimensioni delle miniature possono variare e interessare una parte o solo i margini della pagina, ornare lettere iniziali e persino occupare l’intera pagina, a seconda dell’organizzazione del documento. È il testo, e la sua disposizione, a determinare l’intervento del miniatore: una figura spesso distinta dal copista trascrittore e che, almeno inizialmente, si forma soprattutto all’interno dei monasteri, in vere e proprie botteghe ecclesiastiche (gli scriptoria).

A partire dal Duecento, in concomitanza con i cambiamenti sociali e urbanistici che investono l’Italia e l’Europa, si sviluppano centri produttivi professionisti capaci di soddisfare la crescente richiesta della borghesia e delle fiorenti università. Un secolo più tardi, alcuni artisti trovano impiego alla corte di mecenati aristocratici, distinguendosi per prestigio e notorietà. Nata nell’anonimato, l’attività della miniatura si afferma a tal punto durante il Rinascimento da coinvolgere diverse scuole e pittori del calibro di Beato Angelico, Jan Van Eyck e Perugino.

Nozioni tecniche

A partire dal III secolo, con il passaggio dal rotolo di papiro al codice di pergamena (fascicoli uniti e tenuti insieme da una copertura di legno), la miniatura si articola in decorazioni sempre più sofisticate e complesse. Un’evoluzione segnata da innumerevoli variazioni di supporto, di formato, di materie prime.

La tecnica miniatoria prevede diverse fasi: il disegno preparatorio, l’eventuale applicazione dell’oro, la stesura dei colori e infine il legante per farli aderire alla superficie. I pigmenti possono includere il costosissimo lapislazzuli, la malachite e la porpora. Pochi forse sanno che proprio da un colore deriva il termine miniatura: il cinabro (minium, in latino) usato fin dall’antichità per dare rilievo alle lettere.

Anche i leganti sono scelti in base all’effetto desiderato, più o meno brillante e lucente. Il più comune è l’albume d’uovo sbattuto, come per la pittura su tavola, ma si possono trovare anche bolo armeno e gesso, o la gomma arabica.

Se la pergamena ha dato una spinta positiva alla miniatura, un’altra innovazione tecnologica determina invece il suo inarrestabile declino: l’avvento della stampa ne provoca la progressiva scomparsa.

Antichità e Medioevo, agli albori della miniatura

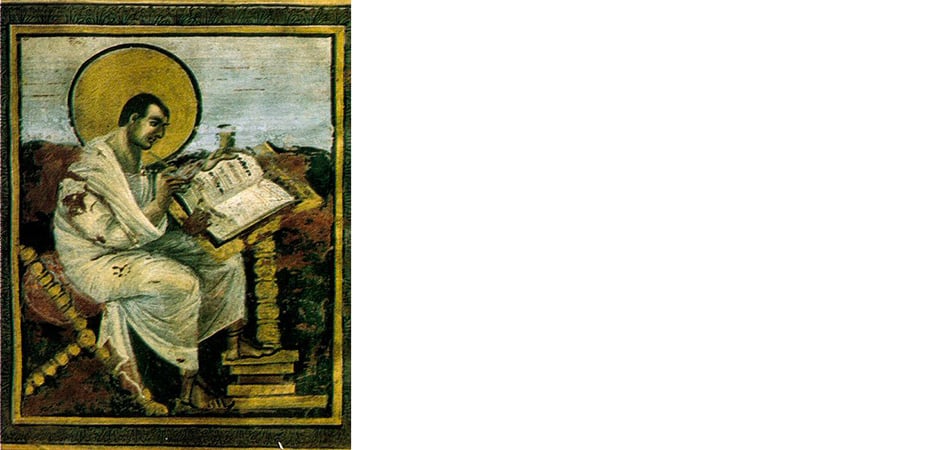

La miniatura è un’arte antichissima e, come molti fenomeni culturali, non ha seguito un corso netto e lineare. In Occidente, illustrazioni ora più legate alla tradizione classica, ora più sensibili alla simbologia medievale, si alternano e affiancano durante tutta l’età tardoantica e paleocristiana, in una varietà di stili e influenze tipica di quel periodo. Almeno fino al cosiddetto “Rinascimento carolingio”, da Carlo Magno, incoronato a Roma nell’800. Questo profondo rinnovamento culturale e artistico di matrice ellenistica coinvolge anche l’arte miniatoria, che recupera così una dimensione più realistica, vicina ai precedenti greci e romani. Esemplari in questo senso, i Vangeli dell’Incoronazione, presumibilmente ritrovati da Ottone III nella tomba di Carlo Magno ad Aquisgrana nell’anno 1000. Realizzati da miniatori anonimi intorno al 793 circa (e oggi conservati al Kunsthistorisches Museum di Vienna) questi manoscritti testimoniano la forte influenza dell’iconografia classica. Gli Evangelisti, rappresentati con tratti veloci e sintetici, risultano verosimili per volumi e proporzioni; gli sfondi, figurativi e spesso di tipo paesaggistico, mostrano la ricerca di profondità spaziale e di armonia compositiva.

L’arte della miniatura sul finire del Medioevo

Da questo momento in poi, la miniatura conosce una diffusione sempre più capillare, stimolata anche dalle necessità dei nuovi ordini religiosi e delle nuove chiese. In Italia, particolarmente degna di nota è l’esperienza bolognese del Due-Trecento, che recepisce la lezione di Cimabue, prima, e di Giotto poi, con interpretazioni originali e di livello.

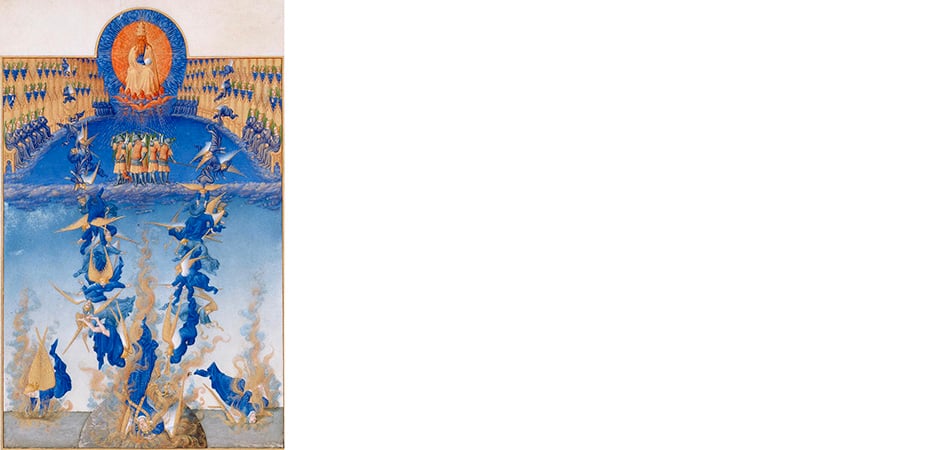

Tuttavia, è sul finire del Medioevo, nel periodo convenzionalmente chiamato Gotico Internazionale, Tardo Gotico o Gotico cortese, che l’arte miniatoria fiorisce, permeata da un raffinato spirito cavalleresco. L’eleganza formale e la preziosità dei materiali sono tenuti in gran conto dai nobili committenti, che prediligono due generi soprattutto: i romanzi cortesi, come il ciclo arturiano, e i Libri delle Ore1, raccolte di preghiere per il culto privato. Tra le più eccelse, va ricordato il codice Les très riches heures du duc de Berry (Chantilly, Musée Condé), miniato dai fratelli Limbourg per il duca di Berry tra il 1411 e il 1416 e terminato da altri. Nei fogli del calendario che aprono il volume – uno per ogni mese – si riconoscono i caratteri dell’estetica quattrocentesca. Gli artisti (considerati da molti studiosi i precursori della pittura fiamminga) descrivono con minuzia grafica e fine naturalismo scene della vita signorile e contadina dell’epoca calate in un’atmosfera quasi fiabesca.

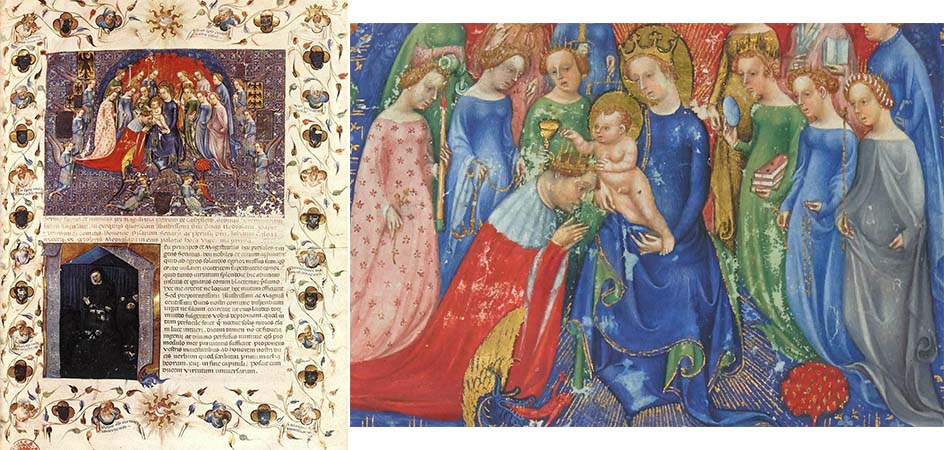

Immagini di campagna e di città sono numerose anche tra le pagine dei Tacuina Sanitatis, trattati pseudoscientifici ad uso personale molto frequenti in ambito lombardo. Qui, incoraggiata e foraggiata dalla corte viscontea, l’arte miniatoria trova terreno fertile innestandosi anche su un consolidato naturalismo locale: un realismo “padano” che giunge fino alla pittura caravaggesca. L’Elogio funebre di Gian Galeazzo Visconti, illustrato da Michelino da Besozzo nel 1403 dà prova dei risultati raggiunti dalla miniatura tardogotica lombarda. Se guardiamo alla pagina con L’incoronazione di Gian Galeazzo, infatti, notiamo l’approccio descrittivo dei decori botanici e dei rivestimenti della scena principale, ma anche le linee tortuose delle vesti e la leggiadria complessiva delle figure.

La miniatura al suo apice: il Rinascimento

La decorazione, da parte di Simone Martini, del frontespizio del Commento di Servio a Virgilio appartenuto a Francesco Petrarca (1340, Milano, Biblioteca Ambrosiana) è solo una precoce testimonianza di una tendenza sempre più comune dal Quattrocento in poi. Sono molti infatti gli artisti che, nel Rinascimento, si dedicano anche alla miniatura. D’altra parte, questa è la stagione più florida e vivace di quest’arte, commissionata da sovrani, ma anche da aristocratici e umanisti. La produzione rinascimentale spazia dunque per tipologia e per geografia: una condizione garantita dalla mobilità degli artisti, in grado di spostarsi da un committente all’altro, e dei modelli figurativi.

Maestranze e schemi grafici ricorrenti iniziano così a circolare per la penisola, trovando particolare fortuna in alcune aree: Padova e Ferrara, soprattutto, ma anche l’area lombarda, Firenze e Napoli.

Una parentesi luminosa, tra Padova e Ferrara

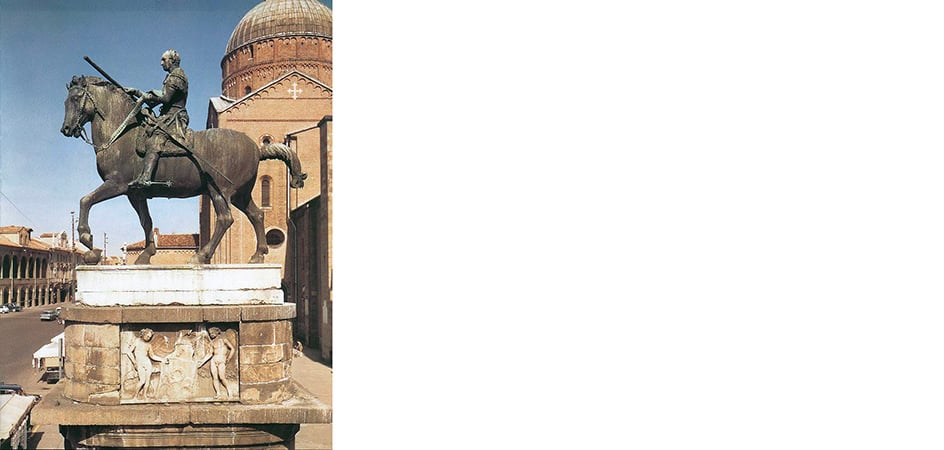

Intorno alla metà del XV secolo si trovano a Padova due personalità fondamentali per lo sviluppo dell’arte e della miniatura locale: Donatello, autore del Monumento equestre al Gattamelata (1446-1453), e Francesco Squarcione, principale artista cittadino la cui bottega richiama altri nomi di rilievo, come Andrea Mantegna e Cosmè Tura. Questa compresenza di talenti e l’intreccio tra innovazioni scultoree e conquiste pittoriche alimentano anche l’estro dei miniatori che maturano un linguaggio sperimentale, lontano da quello più rigoroso del Rinascimento fiorentino. Un esempio concreto è la Cosmographia di Tolomeo conservata alla Bibliothèque Nationale di Parigi (1457). Di attribuzione incerta, presenta per la prima volta l’iniziale “mantiniana” (da Andrea Mantegna, in passato ritenuto responsabile dell’invenzione): una lettera – in questo caso la C di Cosmographia – decorata con esplicito intento illusionistico.

Anche Ferrara pullula di intellettuali e artisti, coadiuvati dalla lunga dinastia degli Este. A Borso d’Este si deve infatti la realizzazione della celebre e lussuosa Bibbia in due volumi custodita alla Biblioteca Estense di Modena. Un’opera grandiosa, di oltre seicento carte miniate fronte e retro, alla quale partecipa un’intera squadra di miniatori per sei anni di tempo, dal 1455 al 1461. Il risultato è straordinario: tra le pagine – illustrate con un stile unitario nonostante la molteplicità di mani – si trovano episodi biblici, cornici, stemmi e simboli ducali, putti, architetture, piante e animali reali e fantastici. Solo la fauna conta oltre 1400 specie diverse, scelte con finalità narrative e decorative, con l’intento di appagare il committente, cultore delle miniature e amante della caccia. Magnifica e sontuosa, questa è una delle imprese più costose del suo tempo, anche per via delle materie prime e delle lavorazioni impiegate per realizzarla: oro e pigmenti pregiati, pergamena, cucitura e duratura dei fascicoli, cassa di legno per contenerli, fermagli d’argento.

Sei interessato ad articoli come questo?

Iscriviti alla newsletter per ricevere aggiornamenti e approfondimenti di BeCulture!

Dopo una serie di traversie, a metà dell’Ottocento la Bibbia di Borso viene portata in Austria come proprietà degli Asburgo i quali, dopo la Prima Guerra Mondiale, la mettono in vendita. L’allora ministro dell’istruzione del primo governo Mussolini, Giovanni Gentile, comunica però la mancanza di fondi pubblici sufficienti ad acquistarla. Provvidenziale è l’intervento dell’industriale Giovanni Treccani, fondatore dell’omonimo Istituto dell’Enciclopedia Italiana che per la cifra di oltre tre milioni di franchi francesi (pari a circa quattro milioni di euro attuali) compra il prezioso codice, che rientra in Italia, e lo dona allo Stato.

Questo episodio di mecenatismo illuminato suggella perfettamente la breve panoramica sulla miniatura e forse non c’è parola migliore per chiudere questa rapida incursione nella sua storia. Illuminare o alluminare sono proprio i termini con i quali l’arte della miniatura viene indicata nel Medioevo, con una doppia valenza: in riferimento all’allume, usato come legante; e al lumen, la luminosità data dai colori sgargianti, dall’oro e dall’argento di molte pagine miniate. Una luce che risplende ancora oggi.

- I libri delle ore erano volumi devozionali cristiani contenenti preghiere e salmi, spesso miniati e illustrati, molto popolari nel Medioevo.