Sommo scultore, pittore eccelso, Michelangelo è stato anche architetto e letterato nonostante, a suo dire, non fosse davvero né l’uno né l’altro. Eppure, ha scritto numerosi versi in rima (pubblicati dopo la sua morte) e progettato diversi edifici tra Firenze e Roma. Molte furono le opere nemmeno iniziate, tra quelle realizzate ne abbiamo scelte tre che hanno rivoluzionato profondamente la tradizione: una qualità che Michelangelo ha esercitato in tutte le arti in cui era maestro.

3 opere architettoniche del Buonarroti da scoprire

Non risulta che Michelangelo abbia mai studiato l’architettura antica in modo approfondito. Al contrario, i suoi progetti e i suoi edifici testimoniano la volontà di rompere con la classicità e le sue forme armoniose. L’intento di Michelangelo architetto è creare opere dinamiche, evolute, in grado di stimolare non la serena contemplazione, ma una risposta intellettuale ed emotiva, una partecipazione, un turbamento. Bandite le equilibrate proporzioni classiche, è artefice di un’architettura fatta di ritmi diversi e contrasti. Continuamente impegnato a ripensare e ridisegnare, non riesce a portare a termine quasi nulla di quello che ha iniziato. Al suo carattere discontinuo si aggiunge poi la questione del non-finito: una vera e propria filosofia di lavoro, visibile in scultura nei famosi Prigioni e applicata, almeno parzialmente, anche alle sue opere di scala maggiore.

Infine, un ultimo dettaglio è importante ricordare prima di passare in rassegna alcuni degli esempi più celebri del Michelangelo architetto: raramente ha costruito un edificio o una piazza ex novo, ma più spesso è intervenuto su precedenti preesistenti con risultati (forse per questo ancora più) sorprendenti.

1. La Sagrestia nuova di San Lorenzo (1519-1534)

Una storia travagliata anticipa e accompagna lo sviluppo della Sagrestia nuova in San Lorenzo, a Firenze. Così chiamata per distinguerla dalla Sagrestia vecchia di Brunelleschi e Donatello, fu affidata a Michelangelo nel 1520 da papa Clemente VII, seguendo il proposito del precedente pontefice, Leone X, entrambi appartenenti alla famiglia dei Medici.

Lo scopo era creare un ambiente dove potessero essere ospitate le spoglie di Giuliano duca di Nemours e Lorenzo duca di Urbino, giovani cadetti della casata morti pochi anni prima, e di Lorenzo il Magnifico e suo fratello Giuliano.

Michelangelo adotta la stessa struttura cubica con volta emisferica del Brunelleschi, replicandone misure e dimensioni. È nell’interno che introduce una svolta decisa: invece della costruzione armonica del suo predecessore, rilegge lo spazio con linguaggio tutto suo, più drammatico e intenso, optando per un’architettura dove gli elementi antichi si moltiplicano e si combinano in modo nuovo, quasi tumultuoso. Per sottolinearne la presenza, decide di profilarli in pietra serena creando così un contrasto audace tra questi e le pareti intonacate di bianco: cornice ideale per le sculture monumentali che adornano i sepolcri.

Per molto tempo, la collocazione delle tombe resta incerta e Michelangelo considera fino all’ultimo momento l’ipotesi di creare un’edicola centrale per inserirle, evitando così la distribuzione parietale. L’idea – che aveva suscitato qualche perplessità anche nel committente – viene poi abbandonata in favore di quella attuale, con i monumenti funebri dei duchi su pareti singole, uno di fronte all’altro, e una tomba doppia dedicata ai Magnifici. Ma le esitazioni di Michelangelo non sono gli unici ostacoli che rallentano i lavori.Il cantiere infatti subisce diverse battute d’arresto: dopo l’interruzione legata al Sacco di Roma (1527) e al successivo assedio di Firenze (durante il quale Michelangelo si schierò apertamente contro i Medici), il Buonarroti riprende l’opera nel 1531 ma solo per una manciata d’anni, prima di lasciare definitivamente la città per recarsi a Roma. Le statue, lasciate incomplete, furono terminate successivamente dal Tribolo e da Montelupo, mentre la Cappella fu sistemata, anni dopo, da Vasari1.

Le sculture della Sagrestia nuova

Le tombe dei duchi sono decorate con tre sculture ciascuna: il ritratto del Medici e due figure allegoriche legate al tempo. Sotto l’effigie del duca di Nemours – rappresentato come vigoroso condottiero, seduto ma pronto all’azione – vediamo la Notte e il Giorno. La prima ha le sembianze di una donna distesa, con il corpo mascolino ritorto e il capo reclinato, abbandonato al sonno. Attorno a lei, presenze simboliche (i papaveri, il gufo e la maschera) alludono alla notte e all’oblio. Perfettamente levigata, al punto da risultare lucida, questa figura contrasta con quella del Giorno: un uomo possente, che pare essersi appena destato. Una sensazione trasmessa non solo dalla postura simmetrica e opposta rispetto alla Notte, con le spalle in primo piano e il volto seminascosto, ma anche dal trattamento della materia: qui Michelangelo adotta la tecnica del non-finito, lasciando diversi dettagli grezzi, non perfettamente scolpiti.

Un atteggiamento riflessivo caratterizza invece il duca di Urbino, sulla parete opposta, che sormonta le figure di Crepuscolo e Aurora. L’uomo appare esausto, con le membra fiacche e abbandonate, mentre la donna sembra risvegliarsi dal torpore notturno per scoprire, con espressione addolorata, della morte di Lorenzo.

Tema della Sagrestia è dunque il tempo che scorre inesorabile ma che non riesce a cancellare le gesta valorose e la memoria dei due Medici.

2. La Biblioteca Laurenziana (1519-1559)

Rimaniamo a Firenze, dove si trova un secondo progetto pensato (e in parte realizzato) da Michelangelo: la Biblioteca Laurenziana. Voluta dal cardinale Giulio de’ Medici, divenuto poi papa Clemente VII, la Biblioteca doveva contenere la grande collezione libraria iniziata da Cosimo il Vecchio e ampliata da Lorenzo il Magnifico. In effetti, l’ideazione è contemporanea a quella della Sagrestia nuova, ma fino al 1524 – anno di inizio dei lavori – il pontefice e Michelangelo si scambiano lettere con progetti e proposte. Anche questa fabbrica viene però prematuramente abbandonata dal Buonarroti, impegnato in altre commesse, e sarà completata da altri nomi illustri, come il Vasari e l’Ammannati.

Tra gli ambienti più significativi – e impegnativi dal punto di vista tecnico – il recetto o vestibolo. Si tratta di un ambiente alto e stretto, quasi interamente occupato dallo scalone d’ingresso che conduce alla sala di lettura. Proprio la scalinata costituisce motivo di dubbio per i successori dell’artista, che più volte si recano dal maestro per chiedergli come debba essere realizzata. Ma Michelangelo, ormai a Roma, adduce un poco credibile vuoto di memoria, liquidandoli con fare sbrigativo. Solo dopo numerosi tentativi, l’Ammannati riesce a ottenere indicazioni dal maestro e a realizzare finalmente la scala in pietra serena (e non, come aveva previsto Michelangelo, in legno di noce), che – con la sua forma sinuosa – anticipa alcune soluzioni del Barocco.

Anche nel resto della sala rimangono tracce del progetto, innovativo, del grande artista che ancora una volta concentra diversi elementi architettonici classici, privandoli però della loro funzione. Le colonne doppie incassate, ad esempio, non sorreggono nulla a livello strutturale ma contribuiscono, nell’insieme di forme e decorazioni, a dare l’idea dell’estrema plasticità dell’architettura, della sua identità scultorea.

Sei interessato ad articoli come questo?

Iscriviti alla newsletter per ricevere aggiornamenti e approfondimenti di BeCulture!

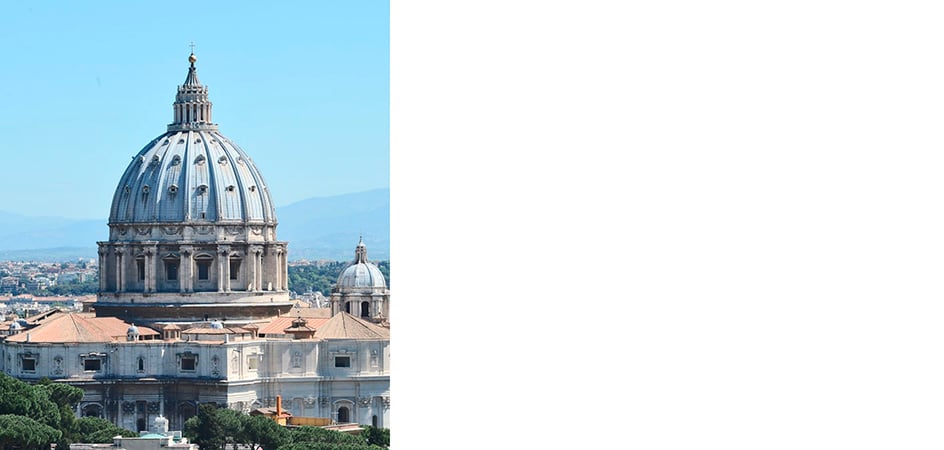

3. La Cupola di San Pietro in Vaticano (1546-1564)

Anche quella del cantiere di San Pietro in Vaticano è una storia complessa, che possiamo riassumere qui per sommi capi per giungere al momento in cui il Buonarroti viene eletto primo architetto della fabbrica. Prima di lui si erano succeduti diversi maestri: Bramante, nominato da papa Giulio II all’inizio del Cinquecento, poi ancora Raffaello e Antonio da Sangallo. Alla morte di quest’ultimo, papa Paolo III assegna la direzione dei lavori a un reticente – e ultrasettantenne – Michelangelo. L’artista si trova così ad affrontare e a conciliare diverse questioni: i progetti precedenti, le necessità tecniche e il valore simbolico della Basilica. Un aspetto non certo secondario per un uomo di fede come lui e in quel preciso momento storico, con la Chiesa attraversata dalle istanze controriformiste. Purtroppo, anche in questo caso, non riesce a portare a termine il suo operato e l’incarico passerà, più tardi, nelle mani del Bernini. Oggi però ci rimane traccia della sua impronta artistica nella Cupola che svetta sull’edificio e sulla città intera.

Nonostante sia stata completata da Della Porta, impianto generale e grandiosità sono frutto del progetto di Michelangelo che lo supervisiona per ben diciotto anni, fino alla costruzione del tamburo. All’idea di Bramante, che riprende, aggiunge due ulteriori fonti di ispirazione: il Pantheon, capolavoro dell’architettura classica, e la cupola di Santa Maria del Fiore del Brunelleschi. Di questa seconda, in particolare, riprende la conformazione a doppia calotta, interna ed esterna, essenziale per la stabilità della struttura, ma studia tutto affinché sembri “a vederla da terra tutta lavorata d’un pezzo”, come scrive Vasari. La forma compatta e allungata, così come i giochi di luce generati dalle finestre degradanti verso l’alto (per quanto condizionati dalle successive decorazioni settecentesche) innovano la spazialità e creano un effetto drammatico inedito. Soluzioni che hanno aperto la strada, ancora un volta, agli sviluppi artistici dell’epoca successiva.

Come sappiamo, Michelangelo non aveva un carattere facile e molti dei suoi lavori sono caratterizzati da turbamenti interiori e conflittualità con la committenza o i collaboratori. La cupola di San Pietro non è stata da meno, ma questo, per fortuna, non ne ha impedito la realizzazione. Evidentemente alla grandezza di un tale genio – architettonico oltre che artistico – si poteva perdonare anche la personalità indomita.

1 Artista, architetto e uomo di lettere alla corte dei Medici, Giorgio Vasari (1511-1574), fu anche autore de Le vite de’ più eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani, da Cimabue insino a’ tempi nostri (edito nel 1550 e nel 1568, con aggiunte), opera fondamentale per la storiografia artistica italiana.