Nella Sala di Saturno è esposta una delle opere più celebri di Raffaello Sanzio: la Madonna col Bambino e san Giovannino, detta la Madonna della Seggiola. Inserita in una sfarzosa cornice seicentesca, colpisce per il suo carattere intimistico, quasi una finestra aperta su una scena di tenera quotidianità familiare.

Tuttora considerata tra le più riuscite del maestro di Urbino, poco o nulla sappiamo delle sue origini.

Una scena di estrema dolcezza

La Vergine e il Figlio si stringono in un dolce abbraccio. Maria, adagiata su una sedia della quale intravediamo lo schienale, si abbandona in un gesto amorevole, avvolgendo tra le morbide braccia un paffuto Bambino. La gamba alzata ne sorregge il peso mentre la testa inclinata ne sfiora il volto, in una posa che rimarca il carattere sentimentale del dipinto. San Giovanni infante li osserva, assorto, poco più indietro, le mani giunte in preghiera. Anche lo spettatore è invitato a partecipare alla scena attraverso un attento gioco di sguardi: Gesù, serio, guarda lontano, verso l’esterno, mentre la Madonna ingaggia direttamente gli astanti con un’espressione malinconica.

L’atmosfera di pacata serenità è ravvivata dalla preziosità dell’abbigliamento e dell’arredo, in cui anche la scelta dei colori non è casuale. Raffaello veste la sua Madonna con uno scialle sfrangiato, d’ispirazione gitana, di una seta leggerissima decorata con motivi rossi e azzurri; la base verde del tessuto dialoga con l’azzurro oltremare dell’abito, mentre i toni caldi della manica rossa e della tunica ocra del Bambino introducono una nota calda che bilancia la composizione. La distribuzione dei colori richiama così la forma dell’abbraccio e sottolinea il legame profondo tra Madre e Figlio.

Di gran moda il copricapo indossato dalla Vergine, un asciugatoio bianco vergato d’oro portato a mo’ di turbante, com’era usanza tra le nobildonne del Quattrocento (lo stesso aveva fatto, qualche decennio prima, Botticelli nella sua Madonna del Magnificat, 1483 ca., Firenze, Gallerie degli Uffizi). Dettagli di raffinata eleganza che ben si accordano alla sontuosità della sedia dalla quale l’opera prende il nome. Si tratta infatti di una “sedia camerale” riservata solo agli alti dignitari, simile a quella immortalata anche nel Ritratto di Leone X (1518, Firenze, Uffizi), e che qui ha un ruolo essenziale.

Unico elemento verticale, aiuta non solo a orientare correttamente la tavola, ma ne sottolinea anche la perfetta rotondità, formale e compositiva.

Forma, composizione e precedenti

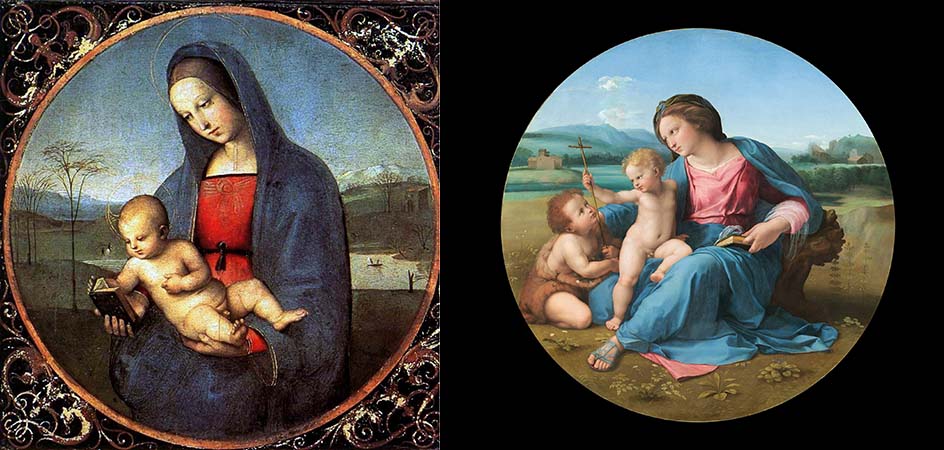

Raffaello non era nuovo al formato circolare: la Madonna Conestabile (1504 ca., San Pietroburgo, Museo dell’Ermitage) e la Madonna d’Alba (1511 ca., Washington, National Gallery of Art) sono precedenti vicini alla Madonna della Seggiola. D’altra parte il tondo era piuttosto diffuso in Toscana, soprattutto come desco da parto: un vassoio rotondo decorato, dono di buon auspicio alle puerpere, del quale ci restano ancora oggi esempi eccelsi come il Tondo Doni di Michelangelo (1505-1506, Firenze, Uffizi).

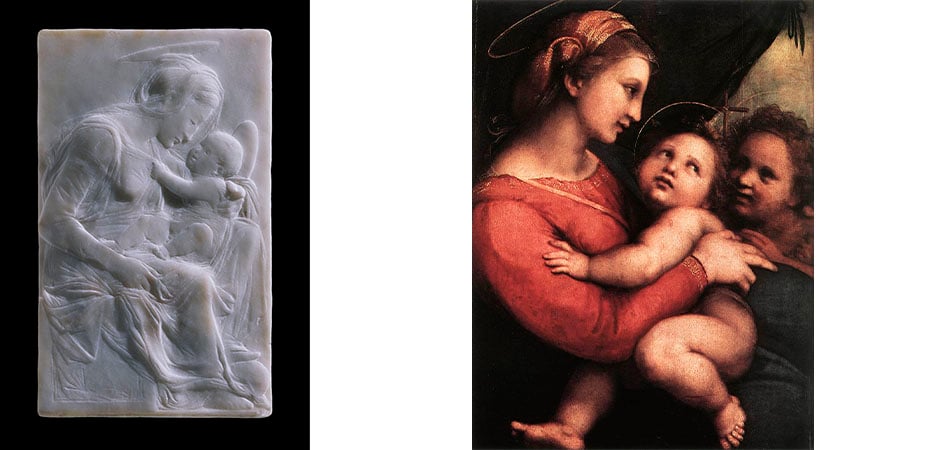

Anche il tema della Madonna che cinge con affetto il Bambino non era una novità né per l’artista, né per la storia dell’arte. Iconografia di tradizione bizantina, ricorre lungo i secoli fino alla Madonna Dudley di Donatello (1450-1460, Londra, Victoria & Albert Museum), probabile ispirazione diretta per Raffaello. La sua Madonna della Tenda (1513-1514 ca., Monaco, Alte Pinakothek) conferma l’interesse dell’artista per questa particolare interpretazione del Gruppo Sacro.

Tuttavia, con la Madonna della Seggiola Raffaello raggiunge la perfezione, qui la forma rotonda è esaltata dalla disposizione delle figure che occupano lo spazio con studiata naturalezza. Raffaello progetta nei minimi dettagli il disegno per inserire i personaggi in modo armonico, così il corpo di Maria si incurva, i volti si inclinano, il San Giovannino, sul lato opposto, si protende verso la Famiglia a chiudere visivamente la composizione.

L’intreccio di braccia e gambe crea un movimento ottico a spirale, mentre le loro rotondità marcate – come il gomito tornito del Bambino – enfatizzano la forma della tavola, dalla quale i personaggi paiono fuoriuscire anche grazie al contrasto con il fondo scuro.

La critica ha individuato anche altre influenze nel capolavoro di Raffaello, come la descrizione dei corpi che risente della lezione michelangiolesca in Vaticano, oppure la scelta e la gestione dei colori che ricordano le esperienze venete. Tuttavia, poco o nulla oggi sappiamo della sua origine e committenza.

Origine della Madonna della Seggiola, tra realtà e leggenda

A Firenze, la tavola è documentata per la prima volta nel 1589, in un inventario della Tribuna degli Uffizi. È possibile però che il committente fosse un alto prelato romano, forse addirittura il pontefice Leone X de’ Medici; la terminazione circolare della sedia è stata letta in senso simbolico, quale richiamo alle palle dello stemma mediceo, e come evocazione del messaggio cristiano di nascita-morte-rinascita.

Nota alla corte papale – come dimostrato dalla presenza di una sua versione incisa in una lettera di indulgenza di papa Gregorio XIII Boncompagni (1572-1585) – esce dalle riservate mura vaticane per giungere a Firenze solo alla fine del XVI secolo. Nel 1698, il Gran Principe Ferdinando de’ Medici ne ordina il trasferimento dagli Uffizi a Palazzo Pitti nella sua camera da letto, di fronte alla Madonna dell’Impannata dello stesso Raffaello (1511-1512 ca., Firenze, Palazzo Pitti). In questa occasione la cornice originale viene sostituita da quella riccamente intagliata che vediamo oggi.

Con l’arrivo dei Lorena, nel 1761 la Madonna della Seggiola è spostata nella sala di Marte, dove resta fino al 1799 quando viene confiscata dalle truppe napoleoniche (è la prima opera italiana a subire questo trattamento). Esposta per brevi periodi al Louvre, l’opera di Raffaello decora gli appartamenti di Giuseppina nel castello di Saint-Cloud e rientra in Italia solo diciassette anni dopo. L’attuale collocazione risale al 1882.

La leggenda del ritratto improvvisato

Si sa, laddove mancano fonti certe c’è spazio per supposizioni e leggende, specialmente se l’oggetto è un’opera così magnetica. Così la Madonna della Seggiola diventa oggetto di fantasiose dicerie. La prima, poi evoluta in diverse varianti, è raccontata in un libro per l’infanzia scritto da Ernst von Houwald, del 1820. La storia narra di un eremita che, in fuga da un branco di lupi, si ripara tra i rami di una quercia e viene poi salvato dalla figlia di un vinaio. A pericolo scampato, l’eremita predice un futuro glorioso per la coraggiosa donna e per la quercia. Qualche anno dopo, l’albero viene abbattuto per farne delle botti, mentre la ragazza si sposa e ha due figli. Raffaello, passando un giorno da quelle parti, rimane incantato alla vista della fanciulla e della sua bella prole e, preso da un irrefrenabile impulso creativo, la immortala nelle vesti di Maria sul fondo di una botte.

Anche se all’epoca di Ernst H. Gombrich questa storiella era ancora ampiamente diffusa – come racconta egli stesso in un importante saggio dedicato all’opera – oggi la critica è ormai concorde nel definirla una semplice favola, suggestiva ma priva di fondamento.

Non così unanime invece il giudizio sull’identità della donna ritratta: qualcuno vi ha visto infatti l’immagine di una persona reale, forse la stessa Margherita Luti, amata da Raffaello e protagonista anche de La Fornarina (1520 ca., Roma, Gallerie Nazionali Barberini Corsini) e della Velata (1512-1515 ca., Firenze, Palazzo Pitti). Secondo i più, tuttavia, i tratti di Maria non provengono da una donna in carne e ossa ma sono la raffigurazione di un’ideale femminile, così ben eseguita da sembrare vera.

Il delicato equilibrio tra sacro e profano e la sua fortuna critica

Il gesto d’amore tra Madre e Figlio, in questa carismatica opera, carica la scena di grande umanità e la proietta in una dimensione terrena insolita per questo tipo di rappresentazione. I soggetti potrebbero sembrare popolani se non fosse per i dettagli preziosi, delle vesti e della sedia, che ne elevano il rango e il significato. Raffaello non smentisce la sacralità del Gruppo ma lo attualizza, connotandolo di tratti mondani. Questa doppia tensione, divina e secolare, è tra i principali motivi di apprezzamento – e di biasimo – nelle interpretazioni critiche dell’opera.

In ogni caso, secondo una delle letture più accreditate, la Vergine accoglie e avvicina a sé il Bambino in atteggiamento protettivo – rivolgendo a noi la spalla e uno sguardo velato di tristezza – poiché ne prefigura il destino.

Sei interessato ad articoli come questo?

Iscriviti alla newsletter per ricevere aggiornamenti e approfondimenti di BeCulture!

Salvo un momentaneo calo di popolarità intorno a metà Ottocento, il dipinto ha sempre goduto di una fama indiscussa. Tanto che, dal Seicento in avanti, le copie in pittura e in miniatura si moltiplicano, fonte di prestigio per chi le realizza e per l’originale. Tra gli ammiratori più noti, anche il pittore francese Jean-Auguste-Dominique Ingres che all’italiano si ispira apertamente. Diversi anni dopo, durante un viaggio in Italia, pare invece che Pierre-Auguste Renoir abbia detto: “ero venuto a vedere questo quadro famoso per gioco, e mi sono trovato davanti la pittura più meravigliosamente libera e vivente”.

Non potremmo trovare parole migliori di quelle di Renoir per descrivere questa sublime opera e l’esperienza che si ha nel vederla. Possiamo solo invitarti ad andare ad ammirarla.