Wunderkammer, cabinets de curiosités, camere delle meraviglie: è così che, a partire dal tardo Rinascimento, vengono chiamati gli ambienti domestici dedicati alla raccolta e all’esposizione di esemplari naturali, artefatti e oggetti bizzarri. Luoghi misteriosi e affascinanti, espressione di un originale collezionismo scientifico, dai quali derivano i moderni musei di storia naturale, ma anche fonte di ispirazione per movimenti artistici successivi, come il Surrealismo novecentesco.

I precursori delle stanze delle meraviglie: gli studioli italiani

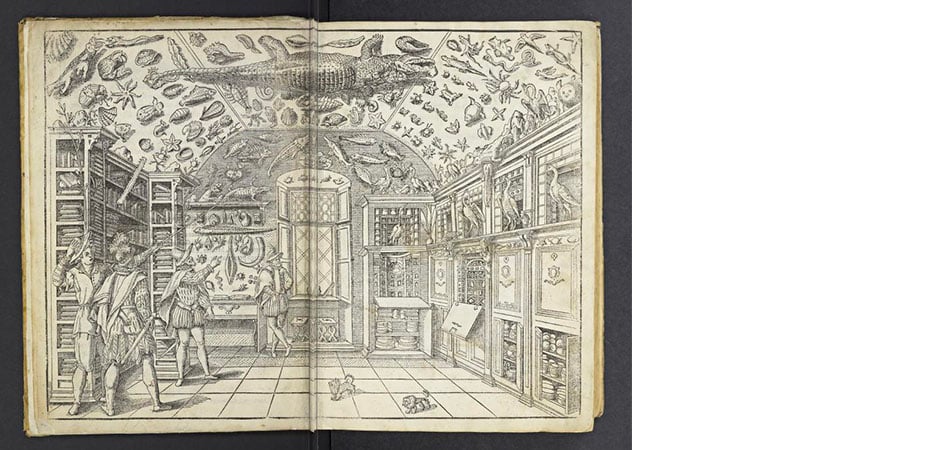

Nella Historia naturale del farmacista Ferrante Imperato (Napoli, 1599) compare una xilografia che ritrae un gruppo di quattro uomini intento a osservare – con manifesto stupore – le pareti di un’insolita stanza. Si tratta della più antica raffigurazione di una camera delle meraviglie: le pareti colme di libri, contenitori, vasi, esemplari botanici e animali fino al soffitto, a sua volta rivestito di conchiglie e creature marine, compreso un gigantesco coccodrillo imbalsamato. Un eccesso vertiginoso eppure a suo modo ordinato, tutto appare infatti disposto per essere visto o studiato, anche da vicino (si notino, ad esempio, le teche sulla destra).

Proprio l’arricchimento intellettuale e il diletto del suo proprietario sono alla base delle prime Wunderkammer, nate nell’Italia settentrionale del tardo XV secolo con il nome di studioli. Allestiti nei palazzi principeschi, gli studioli erano spazi ristretti e spesso isolati dal resto dell’abitazione. Qui erano custodite opere d’arte e d’ingegno umano e curiosità naturali riservate alla contemplazione del regnante e di una ristretta cerchia di amici. Tra gli studioli più importanti di questo periodo ricordiamo quello di Lionello d’Este (1407-1450) a Palazzo Belfiore vicino a Ferrara; quello fiorentino di Pietro de’ Medici (1414-1469), poi passato a Lorenzo il Magnifico; e quello di Federico da Montefeltro (1422-1482) nel Palazzo Ducale di Urbino.

Diffusione e significato delle Wunderkammer

Ma l’origine di queste stanze è ancora più antica e può essere fatta risalire ai reliquiari delle chiese medievali. Collezioni che potevano includere resti legati alla figura di Cristo e dei suoi discepoli, ma anche frammenti singolari come i residui del latte della Madonna. Secondo la credenza comune, le reliquie avevano un potere miracoloso e, per questo, erano conservate ed esposte solo in occasioni speciali. La stessa aura di magia e portento si è trasmessa alle più secolari camere delle meraviglie, diffuse in Italia e nel resto d’Europa.

In area germanica, la parola Wunderkammer (“stanza delle meraviglie”) si afferma infatti a partire dal 1550, collegata a Kunstkammer (“stanza d’arte”). Alla fine del XVI secolo i due termini finiscono per fondersi in un’unica definizione: Kunst-und Wunderkammer, sintesi dell’eclettismo tipico di questi ambienti.

Seppure non indifferenti al fenomeno, le corti francesi e inglesi dimostrano invece un interesse minore per questo tipo di collezione, basato proprio sulla coesistenza di oggetti creati dall’uomo e dalla natura, meglio ancora se insoliti e ibridi. Accumulare, definire e classificare sono i principi sui quali, sull’onda dell’umanesimo e della sua brama di conoscenza, nascono le Wunderkammer e si moltiplicano ben oltre i confini dei palazzi reali. Tra il XVI e il XVII secolo si dedicano a questa attività anche uomini di chiesa, studiosi, università e istituzioni, membri dell’aristocrazia e della borghesia, tra i quali spiccano soprattutto farmacisti e fisici.

Artificialia e naturalia: le camere delle meraviglie tra arte e natura

Scopo dei collezionisti è indagare e decifrare la realtà in tutte le forme, cercando analogie e connessioni fra le sue diverse manifestazioni. Ecco perché questi ambienti traboccano di oggetti ma, allo stesso tempo, sono organizzati secondo una precisa logica espositiva ed estetica che premia le affinità e la simmetria: al centro l’esemplare più unico e raro e tutt’attorno quelli di importanza secondaria, spesso riposti in armadietti e contenitori preziosi.

Un esempio squisito di questo tipo di “credenze d’arte” (Kunstschrank, in tedesco) è conservato all’Università di Uppsala: una galleria d’arte e mirabilia in miniatura, realizzata nel 1632 da Philipp Hainhofer come dono diplomatico della città di Augusta per Gustavo II Adolfo di Svezia durante la Guerra dei Trent’anni.

Naturalia e artificialia, “cose” della natura e dell’uomo, ingombrano dunque le Wunderkammer caricandosi anche di nuovo valore e meraviglia perché accostate tra loro o perché particolarmente curiose. Con il passare degli anni, aumenta la ricerca di artefatti ed esemplari unici, stravaganti, persino mostruosi.

Un concentrato di vita (e morte)

Le stanze delle meraviglie sono caratterizzate da una miriade di oggetti (naturalia, artificialia, curiosa, exotica…) scelti secondo gli interessi e la personalità di chi li possiede, più orientati verso le scienze naturali o gli artifici, o ancora al simbolico e prodigioso.

Tra quelli più frequenti si trovano:

- minerali, apprezzati sia per la loro valenza scientifica, che per il loro aspetto, spesso valorizzato da lavorazioni artigianali d’altissimo livello come il commesso fiorentino;

- conchiglie, testimonianza di una vita estinta e oggetto di grande fascino per i manieristi, venivano spesso trasformate in artefatti di lusso o esposte in modo ingegnoso, come nei quattro busti conservati nel Tesoro dei Granduchi di Palazzo Pitti, a Firenze. I Medici erano infatti grandi appassionati di conchiglie, come dimostrato anche dallo stupefacente soffitto della Tribuna degli Uffizi;

- coralli, residui scheletrici di creature animali simili a piante affascinavano i collezionisti proprio per questa loro triplice natura, enfatizzata anche da lavorazioni e virtuosismi artistici;

- modelli in cera colorata, colature di metallo o cartapesta: rappresentazioni della realtà che creano illusioni credibili di vita o parti di esseri viventi, anche umani;

- creature inventate, come mostri, draghi e sirene dei quali – nell’impossibilità di distinguere tra realtà e finzione – venivano create prove di diversi materiali e dimensioni, per amplificare l’effetto straniante;

- anomalie e deformità, animali o umane, vere o mitologiche, conservati in vasi o illustrati;

- artefatti in avorio, ardite composizioni geometriche e capolavori di straordinaria perizia, come quello conservato nel Tesoro dei Granduchi di Palazzo Pitti;

- automi e macchine semoventi, punto d’incontro tra natura e artificio, tra vita e morte, avevano spesso le sembianze di strane creature. Il Castello Sforzesco di Milano conserva ancora oggi l’Automa con la testa di diavolo realizzato tra il 1590 e il 1610, probabilmente su progetto del suo stesso proprietario, don Manfredo Settala (1600-1680). Un meccanismo ancora in parte funzionante gli faceva muovere la testa, gli occhi e i denti, mostrare la lingua ed emettere un ghigno mostruoso, lasciando lo spettatore profondamente turbato.

E poi ancora antichità, orologi, fossili, bezoar, corni di unicorno, arti mummificati, ossa, teschi… tutto quanto potesse stimolare la passione per la ricerca o suscitare sbalordimento, non senza un certo gusto per il macabro e l’esoterico.

Sei interessato ad articoli come questo?

Iscriviti alla newsletter per ricevere aggiornamenti e approfondimenti di BeCulture!

Manfredo Settala: esempio illustre di collezionismo barocco

Ulisse Aldrovandi (1522-1605), Francesco Calzolari (1521 ca.-1606 ca.), Ferrante Imperato (1525 ca.-1615) sono solo alcuni dei più celebri collezionisti italiani, ciascuno con una linea di pensiero e meriti diversi. Tuttavia qui ci vogliamo soffermare su un’altra figura, già citata, che rappresenta bene lo spirito del collezionismo barocco: il canonico Manfredo Settala. Autore di una delle più notevoli stanze delle meraviglie (intesa da lui stesso come immagine del mondo e contenente oltre trecento pezzi), si dilettava nella costruzione di marchingegni scientifici. Era esperto di avori e di strumenti astronomici, che teneva in considerazione più per le loro qualità estetiche che non per la loro utilità.

Un’originalità evidente anche nella maniera – bizzarra – che aveva di catalogare i reliquiari presenti nella sua raccolta: non secondo il santo contenuto, ma per i materiali con i quali erano realizzati.

Vero e proprio vanto locale, alla sua morte venne celebrato in pompa magna dalla cittadinanza che seguì il feretro portando in corteo i suoi oggetti più eccentrici e insoliti. Dopo la sua scomparsa, la galleria di Settala fu smembrata in vari musei della città: un destino comune a molte Wunderkammer. Eppure, la forza della loro eredità non è andata perduta e ancora oggi, grazie agli oggetti sopravvissuti e conservati nelle varie gallerie, possiamo cogliere – seppure in versione ridotta – quel senso di enigmatica meraviglia che avvolgeva questi spazi incredibili.