Poco oltre la metà del primo corridoio delle Gallerie degli Uffizi si apre la celebre Tribuna. Un ambiente magnifico e raffinato, voluto dal granduca Francesco I de’ Medici e progettato come vera e propria camera delle meraviglie. Oggi è possibile ammirarla da vari punti ma, per ragioni di conservazione, non è più accessibile al pubblico. Nel tempo, l’assetto di questa sala è stato modificato per tutelare gli oggetti originariamente conservati: la conformazione particolare dell’ambiente, i suoi rivestimenti e arredi preziosi, i capolavori esposti lasciano tuttora senza parole.

Una principesca wunderkammer: l’origine della Tribuna

Era stato Cosimo I (1519-1574), il padre di Francesco I (1541-1587), a chiedere a Giorgio Vasari1 di progettare a metà del Cinquecento l’edificio degli Uffizi, pensato inizialmente come sede dell’amministrazione cittadina. Al secondo granduca si deve però la sua trasformazione in galleria espositiva, la prima dell’Europa moderna. Francesco I, infatti, fa allestire i corridoi con i marmi antichi della raccolta medicea e incarica l’architetto e amico Bernardo Buontalenti (1523-1608) di costruire la Tribuna.

Ciò che vuole è uno spazio riservato, destinato ad assecondare i suoi interessi collezionistici e ad accogliere opere d’arte, manufatti di valore e mirabilia.

Nell’arco di due anni, tra 1581 e il 1583, Buontalenti realizza un ambiente a pianta ottagonale, probabilmente ispirato all’antica Torre dei Venti di Atene e alla lunga tradizione romana di battisteri e basiliche. La cupola che sormonta la camera termina in una lanterna aperta, che ha anche la funzione di meridiana, e l’ambiente è illuminato dalla tenue luce naturale che entra dalle otto finestre parietali. In origine l’accesso era unico e previsto solo dal corridoio (le attuali aperture laterali, sulle due sale contigue, sono state aggiunte nel Settecento). La Tribuna era stata concepita infatti come luogo di contemplazione privato, espressione di uno spirito curioso che non disdegnava rarità eccellenti e singolari.

Sei interessato ad articoli come questo?

Iscriviti alla newsletter per ricevere aggiornamenti e approfondimenti di BeCulture!

Un tesoro esclusivo e prezioso

Uno scrigno segreto e ricco di meraviglie, dunque, a cominciare dal pavimento: un intarsio maestoso di marmi policromi antichi, provenienti da ogni dove e probabilmente ricavati dallo spoglio di opere e costruzioni precedenti. L’alabastro dell’Africa settentrionale, il porfido verde della Turchia e quello dell’Egitto creano un disegno ancora intatto, ma troppo prezioso per poter essere calpestato oltre.

Ha resistito al passaggio del tempo – e delle persone – anche il velluto rosso cremisi che riveste le pareti: un colore che, secondo una teoria piuttosto inflazionata, richiamerebbe il fuoco. Stando a questa interpretazione, tutta la Tribuna sarebbe stata costruita con un preciso richiamo ai quattro elementi: oltre al fuoco, la terra (il pavimento), l’aria (le finestre e la lanterna aperta) e l’acqua. Quest’ultima è rappresentata dalla volta stupefacente che chiude la camera, con le vele rivestite da 5780 valve di ostriche dell’Oceano Indiano, scelte appositamente per la loro forma regolare. Il fondo, tinto con lacca di cocciniglia e lamina di foglia d’oro, riluce insieme alla madreperla delle conchiglie, amplificandone l’effetto luminoso.

Parzialmente dispersi o distribuiti nei vari musei fiorentini, invece, i numerosissimi oggetti qui conservati all’epoca di Francesco I. Al centro della Tribuna era presente un grande stipo di forma ottagonale contenente gemme, cammei, medaglie, monete e altri artefatti preziosi o provenienti dal mondo naturale. Le pareti ospitavano una scaffalatura ricolma di statuette greche, etrusche, romane e rinascimentali. Pare che la stanza fosse così piena di oggetti da vedere che, durante il Grand Tour2, i visitatori vi trascorrevano intere giornate, entrando la mattina e uscendo solo al tramonto.

Qui erano anche i dipinti più prestigiosi della collezione, tra i quali il celebre Tondo Doni di Michelangelo, oggi sostituiti da opere che possono essere ammirate anche da lontano.

La Tribuna oggi e le sue sculture

I riadattamenti di epoca lorenese e successivi hanno inciso sull’aspetto attuale della Tribuna, che tuttavia non ha perso il suo fascino. Al posto del mobile centrale, è oggi presente un tavolo in commesso fiorentino: un tripudio di pietre dure intarsiate di epoca seicentesca che ben si accorda al tono sofisticato e lussuoso dell’ambiente. Un ambiente punteggiato dalle sculture antiche di grandi dimensioni, con capolavori come la Venere dei Medici e i Lottatori.

La Venere dei Medici, eterna bellezza tra i capolavori degli Uffizi

Pensando agli Uffizi, è difficile immaginare una Venere più famosa di quella del Botticelli, eppure un tempo era un’altra l’opera che attirava intellettuali e ammiratori da tutta Europa: la Venere dei Medici (fine II sec. a.C. – inizio I sec. a.C.), definita dal Marchese de Sade, in uno dei suoi scritti, “la più bella donna mai effigiata”.

La scultura era stata ritrovata a metà del Cinquecento vicino alle Terme di Traiano, a Roma, frammentata ma in buono stato di conservazione ed era stata acquistata da Ferdinando de’ Medici per la Villa sul Pincio. Era poi giunta a Firenze nel 1677 ed esposta qualche anno dopo nella Tribuna, dove si trova ancora oggi in una posizione di assoluto rilievo.

La base reca la firma dello scultore Cleomene, anche se non tutti gli studiosi sono concordi nell’identificarlo come autore.

La posa, con la dea che si copre il pube e il seno, è nota come modello iconografico della Venere pudica, inaugurata nel IV secolo da Prassitele con la sua Afrodite Cnidia, in seguito molto imitata. Analisi successive hanno permesso di rilevare alcune tracce superstiti di colore – cinabro sulle labbra e blu egiziano sull’onda del delfino – che confermano che in origine dovesse essere dipinta. Un altro dettaglio peculiare è la presenza di fori ai lobi delle orecchie dove inserire orecchini metallici e accentuare la parvenza realistica della donna.

Quando, alla fine del XVIII secolo, durante una visita alla città Napoleone vede la Venere de’ Medici, decide di portarla con sé in Francia. Cosa che avviene, nonostante il coraggioso tentativo del Direttore di allora, Tommaso Puccini, di impedirlo. Il Direttore infatti l’aveva fatta trasferire in un deposito di sicurezza a Palermo ma, a seguito delle rassicurazioni dei francesi, si era convinto a farla rientrare. Durante il viaggio di ritorno via mare, però, la Venere viene requisita da una imbarcazione francese e portata a Parigi, dove rimane fino al 1816, suscitando una serie di eventi a catena.

Per sopperire alla sua mancanza, Antonio Canova riceve l’incarico di realizzare una sostituta: nasce così la Venere Italica, opera originale del grande scultore neoclassicista.

Lo stesso Canova si reca qualche anno dopo in Francia come emissario pontificio per trattare la restituzione delle opere sottratte, tra le quali anche la Venere medicea, riconsegnata e ripristinata al suo posto. La sua Venere Italica viene quindi spostata alla Galleria Palatina di Palazzo Pitti, che la conserva tuttora.

Ma i francesi, ormai affezionati all’idea di una Venere tutta loro, si affrettano ad acquistarne un’altra: la Venere di Milo, rinvenuta nell’omonima isola greca nel 1820 e oggi simbolo del famoso museo del Louvre.

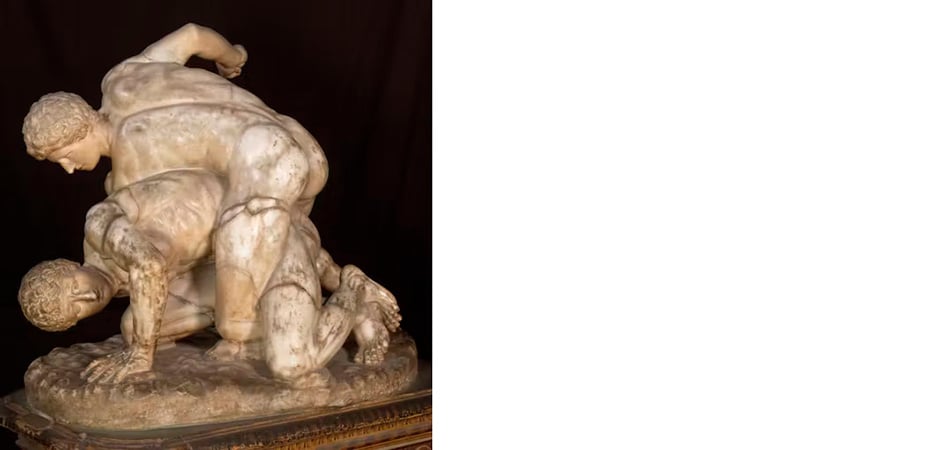

I Lottatori, uno scontro simbolo di pace

Insieme alla Venere dei Medici, vengono portati a Firenze altri due gruppi scultorei: I Lottatori e l’Arrotino, entrambi esposti nella Tribuna degli Uffizi.

Risalente al I sec. d.C., i Lottatori presenta una coppia di giovani intenti in uno scontro corpo a corpo. Al momento della sua scoperta, avvenuta nel 1583 presso la romana Porta San Giovanni, la scultura era rotta in oltre 115 frammenti e priva delle teste. Quando il Cardinale Ferdinando de’ Medici acquista la scultura, delibera che vengano realizzate appositamente e integrate su modello di quelle antiche.

Il dinamismo della scena e la muscolatura pronunciata dei corpi non lasciano dubbi sulla stupefacente forza espressiva dei Lottatori, nei quali gli storici hanno riconosciuto la rappresentazione del pancrazio. Disciplina atletica di origine greca considerata tra le più pericolose poiché ammetteva l’immobilizzazione dell’avversario e i colpi al volto.

Eppure, era anche una delle competizioni dei giochi Olimpici, durante i quali vigeva una tregua dai conflitti in tutta la regione. Per questo, c’è anche chi ha interpretato questo gruppo di avversari come un simbolo – atipico – di pace.

L’Arrotino, preludio di una terribile punizione

Una fisionomia particolare distingue l’Arrotino da tutte le altre sculture presenti nella Tribuna. L’uomo, accovacciato seminudo mentre è intento ad affilare una lama su una pietra, ha tratti insoliti, diversi dall’ideale classico e regolare al quale siamo abituati. La fronte segnata dalle rughe, l’espressione assorta con le sopracciglia inarcate e lo sguardo rivolto verso l’alto, i capelli scomposti, il naso adunco hanno convinto la critica che si tratti di uno schiavo scita. E non di uno qualunque, ma di colui che prepara l’arma per il supplizio di Marsia, il satiro che aveva osato sfidare Apollo e che, per questo, era stato condannato ad essere scorticato. È probabile che questa statua, ritrovata nel Cinquecento in perfetto stato di conservazione e databile intorno al II sec. d.C., fosse in realtà parte di un gruppo più numeroso nel quale erano comprese anche le raffigurazioni del dio e del satiro impudente, mai rinvenute.

Osservare la Tribuna oggi significa non soltanto poter ammirare queste e altre opere qui conservate, ma immergersi – anche solo per qualche minuto – nell’atmosfera incantata di una camera delle meraviglie di fine Cinquecento. Un’esperienza a dir poco indimenticabile.

1. Artista, architetto e uomo di lettere alla corte dei Medici, Giorgio Vasari (1511-1574), fu anche autore de Le vite de’ più eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani, da Cimabue insino a’ tempi nostri (edito nel 1550 e nel 1568, con aggiunte), opera fondamentale per la storiografia artistica italiana.

2. Il Grand Tour era un viaggio di formazione in Europa, molto in voga tra il XVI e XIX secolo, che serviva a perfezionare le conoscenze e ad ampliare gli orizzonti intellettuali dei giovani aristocratici. Non aveva una durata definita ma l’Italia era una tappa fondamentale.