Home / Esperienza / Benvenuto Cellini

Benvenuto Cellini

Orafo, scultore e scrittore fiorentino, Benvenuto Cellini è senza dubbio uno degli artisti di spicco del panorama manierista italiano. Deciso e sanguigno, visse sempre al confine tra arte e criminalità, in un’alternanza continua di creazioni meravigliose e violenza incontrollabile.

Gioventù e formazione: un carattere iracondo

Figlio di Giovanni d’Andrea di Cristofani ed Elisabetta Granacci, Benvenuto Cellini nasce a Firenze nel 1500, in una famiglia agiata. Come ricorda nella sua autobiografia (Vita o La vita, scritta tra il 1558 e il 1566), il padre lavora come ingegnere alla progettazione di ponteggi, di macchinari per la lavorazione della lana e di congegni vari, ricoprendo inoltre la carica di Piffero ufficiale dell’orchestra cittadina. Il piccolo Benvenuto inizia così a studiare musica fin dalla tenera età, ma questa non sarà mai la sua vera vocazione, nonostante i numerosi tentativi paterni di fargli intraprendere una carriera nel settore.

A tredici anni viene mandato a bottega da Michelangelo Bandinelli e, nel 1515, da Antonio di Sandro detto Marcone, entrambi orafi di altissimo livello. A dispetto delle sue evidenti doti nel disegno, il padre lo costringe però a continuare anche lo studio della musica, ma il giovane Benvenuto vi si applica controvoglia.

Già dalla prima adolescenza mostra i segni di un carattere iracondo, scontroso e spesso violento che lo accompagnerà per tutta la vita: a soli sedici anni è esiliato a Siena in seguito ad una rissa, e lì resta diversi mesi coltivando la sua vera passione, l’oreficeria.

Appena rientrato a casa, viene spinto ancora una volta a proseguire gli studi di strumento e mandato a Bologna. Nel capoluogo emiliano entra in contatto con l’ambiente orafo e continua il suo perfezionamento, lontano dal controllo paterno.

Nel 1517 torna a Firenze ma dopo pochissimo fugge a Pisa per ragioni che nemmeno lui specifica e che potrebbero avere a che fare con la famiglia. Da questo momento in poi lo ritroviamo in diverse città nell’Italia centrale: alterna soggiorni e apprendistati tra Firenze, Siena e Roma presso svariati orafi e si sposta quasi sempre a seguito di risse o crimini di natura violenta. Durante questi anni ha modo di studiare i cartoni preparatori e i disegni di Leonardo e Michelangelo, di realizzare schizzi dal vero di vecchie rovine romane e di conoscere i giovani aiutanti di bottega di Raffaello. Una formazione che gli rimarrà impressa e che lascerà tracce indelebili nella sua produzione adulta.

I primi anni indipendenti, tra violenza e senso civico

Nel 1523 Benvenuto Cellini si macchia del primo crimine del quale abbiamo documentazione: una condanna a morte per accoltellamento di un orafo rivale.

Per scampare alla pena, fugge a Roma dove inizia a lavorare in autonomia appoggiandosi dapprima alla bottega dell’orafo e cesellatore Lucagnolo da Jesi, poi a quella di Giovan Francesco della Tacca.

Costretto dalle circostanze ad assecondare la tanto disprezzata volontà paterna, cede alla carriera musicale ed entra nella Fanfara di Papa Clemente VII come suonatore di cornetto. Grazie allo stipendio da orchestrale e all’aumento delle commissioni orafe, nel 1524 riesce ad aprire la sua bottega.

La sua permanenza e il suo successo in città si protraggono fino al Sacco di Roma (1527) spartiacque fondamentale nella storia dell’arte. L’assedio da parte dei Lanzichenecchi al servizio dell’imperatore Carlo V causa infatti una vera diaspora degli artisti dall’Urbe verso le altre corti italiane.

Nel caso di Benvenuto Cellini, la vicenda è ancora più avvincente: da sempre portato allo scontro fisico, prende parte attivamente alla difesa della città al fianco dell’esercito papale. Dopo aver trovato riparo all’interno di Castel Sant’Angelo, uccide il Duca Carlo di Borbone e ferisce il principe d’Orange. A battaglia finita, riesce a lasciare Roma per tornare a Firenze.

Alla ricerca di nuove committenze

Come molti altri artisti del suo tempo, anche Benvenuto passa diversi anni spostandosi da una città all’altra, alla ricerca di committenti. Malgrado le numerose opere documentate e oggi perdute, non riesce però ancora ad emergere ed è costretto a svolgere incarichi di scarsa rilevanza.

A Mantova nel 1528, è autore di un sigillo per il cardinale Ercole Gonzaga (oggi al Museo Diocesano della città). L’anno successivo rientra a Roma come “maestro delle stampe” con il compito di supervisionare la Zecca di Stato e, con l’occasione, realizza un calice per Clemente VII.

Tutto lascia intendere che possa ristabilirsi alla corte papale eppure, come spesso accade nella vita di questo artista ribelle, la realtà è un’altra.

Nel 1531, infatti, uccide per vendetta l’assassino di suo fratello ottenendo la grazia dal papa. L’anno successivo, riapre la sua bottega a Roma ma la situazione non rimane tranquilla a lungo: il pontefice lo priva della sua protezione e due anni dopo Cellini fugge a Napoli dopo aver malmenato un notaio.

Nella città partenopea resta poco, giusto il tempo di lavorare a una medaglia per riguadagnare la fiducia di Clemente VII. Grazie a quest’opera gli viene concesso di rientrare a Roma ma lo stesso anno, il 1534, ancora una volta cede alla violenza, uccidendo Pompeo de’ Capitaneis, un orafo rivale. Per sua fortuna è da poco salito sul soglio pontificio un nuovo papa, Paolo III, che lo grazia. Nonostante il salvacondotto, il Cellini finisce però nel mirino di Pier Luigi Farnese, figlio naturale del pontefice, ed è costretto nuovamente alla fuga. Questa volta sceglie Firenze e, durante la sua permanenza, ha l’occasione di ammirare la Sagrestia Nuova di Michelangelo, artista che lo aveva colpito grandemente in gioventù. A seguito dell’ennesimo litigio – questa volta con Ottaviano de’ Medici, lontano cugino del ramo di Lorenzo il Magnifico – torna a Roma.

Al servizio della corte francese

La vita di Benvenuto Cellini appare sempre più complicata e non sembra esserci spazio per il lieto fine. Qualcosa però cambia quando papa Paolo III lo incarica di realizzare le incisioni per la copertina di un uffiziolo (un libro di preghiere), omaggio per l’imperatore Carlo V (oggi perduto). Piano piano, l’artista riesce a ritagliarsi un ruolo all’interno delle corti europee, soggiornando anche a Parigi, forse ingaggiato dal re di Francia Francesco I.

Rientrato a Roma, finisce ancora una volta nei guai con la legge: nel 1538 viene incarcerato con l’accusa di aver rubato dei gioielli pontifici durante il Sacco di Roma. Riesce ad evadere quasi subito, ma già l’anno successivo è di nuovo dietro le sbarre. Viene infine liberato e parte alla volta di Ferrara, dove lavora per il cardinale Ippolito d’Este.

Le sue peregrinazioni tra Italia e Francia continuano per molti anni ancora, fino a un inatteso punto di svolta.

La Saliera e la tanto attesa gloria

Durante l’ultimo, e più prolungato, soggiorno presso la corte del re di Francia, Benvenuto Cellini realizza l’opera che lo renderà famoso in tutta Europa: la Saliera di Francesco I (1540-1543, Vienna, Kunsthistorisches Museum). Questo splendido oggetto in oro, ebano e smalto mostra inequivocabilmente le sue notevoli doti di orafo, le sue capacità compositive, oltre che la conoscenza dei modelli scultorei dell’amato Michelangelo. Non un semplice soprammobile, ma una vera e propria opera d’arte, una scultura in miniatura, intrisa dello stile che sarà poi conosciuto come Manierismo.

Artista riconosciuto e apprezzato, nel 1545 riesce finalmente a tornare in pianta stabile nella sua città natale, accolto dal granduca Cosimo I che lo nomina scultore di corte ufficiale. Considerando che di quel periodo è rimasta solo la Saliera, la scelta del duca può sembrare azzardata. Tuttavia, dalle fonti dell’epoca, sappiamo che in Francia Cellini dovette dare prova del suo talento, realizzando anche grandi opere in bronzo: gli erano persino state commissionate dodici gigantesche statue torciere per la riva sinistra della Senna.

Cosimo I gli chiede di eseguire il suo busto nel 1548, oggi conservato al Museo Nazionale del Bargello, e infine la sua opera più celebre: il Perseo con la testa di Medusa (1545-1554, Firenze, Loggia dei Lanzi).

L’epopea del Perseo, capolavoro manierista

Il progetto del Perseo è senza dubbio il più ambizioso di tutta la carriera di Benvenuto Cellini. L’obiettivo è realizzare un colosso in bronzo, alto oltre tre metri – quasi sei, se si conta la base riccamente decorata – che coniughi la sapiente maestria e attenzione ai dettagli dell’orafo con la forza della statuaria michelangiolesca.

Dopo aver studiato i bronzi antichi, decide di fondere il suo gruppo scultoreo in soli tre pezzi da saldare poi insieme. Nella sua autobiografia, Cellini racconta con dovizia di particolari la dura lotta contro la sua stessa opera e quanto gli costò riuscire nell’impresa, resa ancora più difficile dalle sue vicende personali.

Mentre lavora al Perseo, infatti, viene ricattato dalla madre di uno dei suoi garzoni per una presunta relazione omosessuale. La donna cerca di estorcergli del denaro ma Benvenuto non è certamente il tipo da farsi intimorire: dopo averla minacciata con un coltello, fugge col giovane verso Venezia, dove resta per qualche tempo.

Rientrato in città, realizza la testa di Medusa, il primo pezzo della composizione.

A corto di collaboratori e con la reputazione rovinata dalle calunnie dei suoi rivali, continua imperterrito a lavorare al suo capolavoro. Improvvisamente viene colto da violenti episodi di febbre, forse causati dall’esposizione ai fumi tossici prodotti dalla fusione dei metalli, ma non demorde. Come se non bastasse, la fornace della bottega comincia gradualmente a perdere calore a causa di un forte temporale, rallentando ulteriormente la fusione. Riportata l’attrezzatura allo stato ottimale, un ultimo ostacolo lo attende: la lega per le parti restanti risulta troppo densa per la colatura e l’artista, in un gesto estremo e disperato, fonde tutte le pentole di stagno che ha in casa per riuscire a ottenere la consistenza necessaria.

Col senno di poi, lo sforzo immane di Benvenuto Cellini ha dato i frutti sperati. Il Perseo sorprende per la sua potenza, condensata nei muscoli tesi dell’eroe, e per i dettagli anatomici e decorativi. È la summa perfetta dell’eredità classica del Rinascimento e della figura serpentinata, snodata e languida tipica del Manierismo. Un incontro tra la forza di Michelangelo e la grazia di Donatello: il tutto visto attraverso una lente nuova, moderna, essenzialmente unica.

In quest’opera straordinaria si esprime inoltre la teoria delle vedute del Cellini: secondo l’artista, una scultura, per potersi definire completa, deve avere almeno otto vedute, ognuna di eguale qualità. In altre parole, deve poter essere ammirata a 360 gradi. Non c’è angolatura del Perseo che non sia sorprendente.

Gli ultimi anni e il racconto della sua vita

Dopo il Perseo, Benvenuto Cellini entra in rotta con il granduca e cessa così la sua collaborazione con la corte medicea. Al suo posto, altri entrano nelle grazie di Cosimo I, probabilmente per il loro carattere più accondiscendente e per l’adesione totale al programma culturale fiorentino. Tra loro, Baccio Bandinelli e Bartolomeo Ammannati.

Non potendo più lavorare, inizia a scrivere le sue memorie.

Benvenuto Cellini muore a Firenze nel 1571, dopo aver donato tutte le sue opere invendute al granduca Francesco I de’ Medici.

Foto di copertina: Perseo con la testa di Medusa, 1545, Benvenuto Cellini, Galleria degli Uffizi, Firenze

Firenze, 1500 – Firenze, 1571

Oreficeria, scultura e scrittura

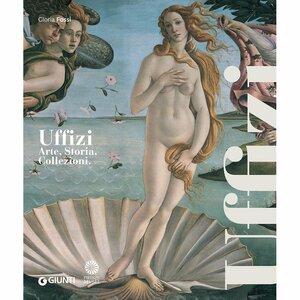

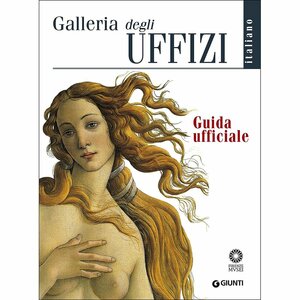

Prodotti correlati

Musei correlati

A partire da €9,00

L’antico Palazzo del Podestà di Firenze ospita oggi il Museo Nazionale del Bargello. Dedicato principalmente alla scultura, fa parte dei “Musei del Bargello” insieme alle Cappelle Medicee, ad Orsanmichele, al Palazzo Davanzati e a Casa Martelli.

Tempo medio di percorrenza:

1-2 ore

A partire da €16,00

In origine residenza del ricco banchiere fiorentino Luca Pitti, questo magnifico palazzo viene acquistato nel 1550 dal Granduca Cosimo I de’ Medici il quale vi stabilisce la sua corte assieme alla moglie Eleonora di Toledo. Dopo due secoli, dal 1737, la reggia sarà la dimora della famiglia Lorena, succeduta ai Medici nel Granducato, ed in seguito dei Savoia durante i cinque anni in cui Firenze sarà capitale d’Italia.

Tempo medio di percorrenza:

2 ore