Casa Manzoni unisce il fascino dell’abitazione illustre alla funzione documentale tipica del museo. Dimora milanese del grande scrittore dal 1814 fino alla sua morte, mantiene intatte alcune stanze dell’assetto originale e ne dedica altre al racconto dell’uomo, dello scrittore e della sua opera. Un percorso museale ricco e recentemente rivisto – secondo il progetto dello studio di architettura di Michele De Lucchi – conduce i visitatori alla scoperta di una delle figure più importanti dell’Ottocento italiano.

Alessandro Manzoni e la sua famiglia tra le mura di via del Morone

È l’ottobre del 1813, Manzoni è rientrato da Parigi e abita a Milano circondato dai suoi affetti: la giovane moglie Enrichetta Blondel, sposata nel 1808, quando lei aveva appena sedici anni; la madre Giulia Beccaria, figlia del celebre Cesare Beccaria, soprannominata anche Donna Giulia; e i primi due figli, Giulietta e Pietro. Quando acquista il palazzetto in via del Morone 1171 (oggi n. 1) la famiglia ne è entusiasta. L’edificio necessita di un ammodernamento generale, ma i Manzoni non dispongono delle risorse sufficienti. Eppure, fatti i lavori più urgenti, vi si trasferiscono, intrattenendo un’intensa vita familiare e sociale. La casa è perfetta per ospitare amici e personaggi illustri, come Massimo d’Azeglio e Claude Fauriel, in un’atmosfera di accogliente intimità. Il grande salone di conversazione affacciato sul giardino si anima in serate mondane fatte di incontri, conversazioni e giochi, come le partite a mosca cieca organizzate da Enrichetta per i figli più grandi.

Sul giardino guarda anche lo studio al pianterreno. Un luogo appartato, vicino agli ambienti della servitù, delimitato dal cortile: qui Alessandro può ricevere gli ospiti, leggere e scrivere in tranquillità mentre ai piani superiori si svolge una vivace quotidianità. In questi anni inizia la prima redazione di Fermo e Lucia, poi divenuto I Promessi Sposi, il romanzo storico che contribuisce a rendere Manzoni l’uomo “che tanto onore rese all’Italia” – come dirà Giuseppe Garibaldi incontrandolo nel 1862.

La serenità domestica viene però spezzata dalla morte, nel 1833, dell’amatissima Enrichetta, dalla quale lo scrittore aveva avuto nove figli, privati prematuramente di una madre dolce e premurosa.

Nel 1837 Manzoni si sposa in seconde nozze con Teresa Borri che, insieme al figlio Stefano Stampa, porta in casa nuova vitalità e nuove abitudini. La cucina torna a lavorare a pieno regime, per la famiglia e gli ospiti, e persino Manzoni talvolta si dedica alla preparazione della cioccolata calda secondo una ricetta appresa in Francia. Ma non tutti prendono di buon grado la novità. Il ricordo di Enrichetta è ancora troppo vicino e il confronto tra le due donne è inevitabile per Giulia Beccaria che non nasconde il suo disappunto; anche Vittoria, sesta figlia di Alessandro, mal sopporta il fratellastro dal quale aveva ricevuto attenzioni più che fraterne. Tuttavia, la coppia è solida e unita da un sentimento sincero e profondo, come testimoniano alcuni scritti del Manzoni dopo la morte di Teresa, avvenuta nel 1861.

Gioie personali e riconoscimenti professionali si alterneranno sempre a dolore e lutto nella vita del Manzoni. Solo due dei suoi figli, Vittoria e Enrico, gli sopravvivono quando, il 22 maggio 1873, muore a Milano.

Il percorso museale

È sempre suggestivo vedere i luoghi dove i grandi uomini del passato hanno vissuto e lavorato ed è curioso pensarli in abiti da casa, impegnati in gesti e azioni di tutti i giorni. Purtroppo i passaggi di proprietà successivi alla scomparsa di Manzoni hanno modificato l’assetto originale dell’abitazione. Tuttavia, Casa Manzoni riesce nell’intento di trasmettere molto della vita quotidiana dello scrittore, grazie a un percorso museale coinvolgente e articolato.

Le prime due sale: la famiglia e i ritratti

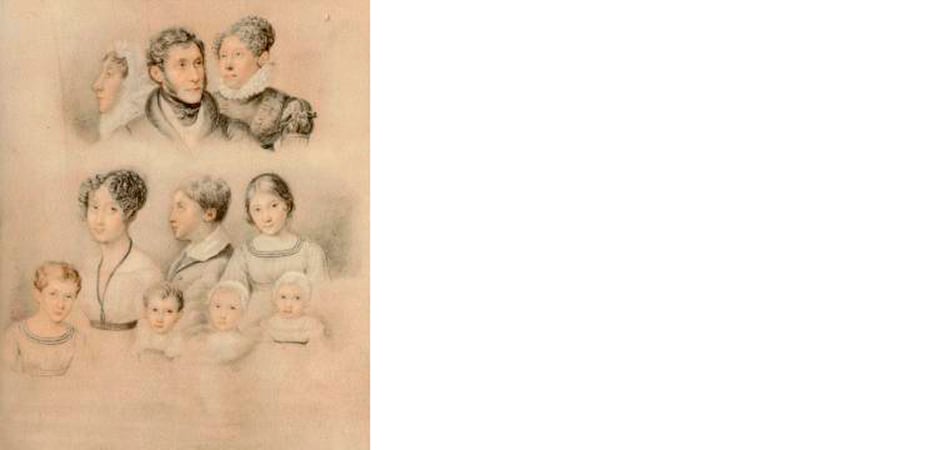

Le prime due sale sono dedicate, rispettivamente, alla famiglia e ai ritratti di Manzoni. Possiamo così ricostruire informazioni salienti sul passato, affatto semplice, dell’autore, che vive lontano dalla madre naturale per lungo tempo, per poi ritrovarla felicemente in età adulta. Proprio accanto a Donna Giulia, di profilo, e alla moglie Enrichetta è raffigurato Alessandro nel ritratto a matita e pastelli su carta eseguito da Ernesta Bisi Legnani intorno al 1823. Insieme a loro, anche sette figli della coppia: Giulietta, Pietro Luigi, Cristina, Sofia, Enrico, Clara (morta il 1° agosto dello stesso anno) e Vittoria. Grazie a questa e alle altre opere esposte, riusciamo così a dare un volto ai vari componenti della famiglia.

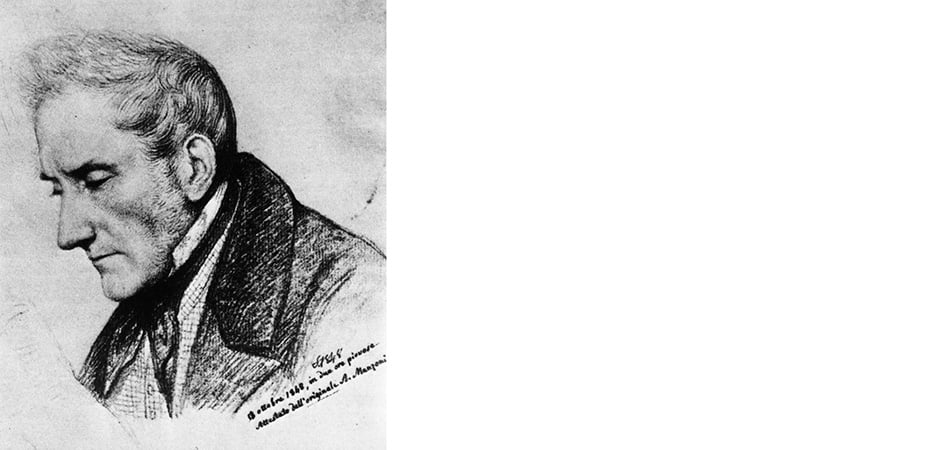

L’effige dello scrittore è invece il tema della seconda sala. Restio da sempre a farsi ritrarre, non poteva però impedire che la sua immagine circolasse, spesso in versioni non autorizzate. Fanno eccezione il dipinto realizzato da Giuseppe Molteni insieme a Massimo D’Azeglio (1835, Milano, Biblioteca Nazionale Braidense) con lo sfondo del Lago di Como, e quello di Francesco Hayez, commissionato dal figliastro Stefano Stampa (1841, Milano, Pinacoteca di Brera), ritratti per i quali Manzoni accetta di posare. Stefano firma uno dei più riusciti disegni del patrigno, immortalato di tre quarti con l’espressione assorta, sul quale scrive: “18 ottobre 1848, in due ore piovose… Attestato dell’originale A. Manzoni”.

I Promessi Sposi e le illustrazioni nelle sale III e IV

Fortuna critica e artistica da sempre accompagnano i Promessi sposi, l’opera più celebre di Alessandro Manzoni, capace di ispirare pittori e scultori. Basti pensare al ciclo di affreschi realizzati da Nicola Cianfanelli tra il 1834 e il 1837 negli Appartamenti Reali di Palazzo Pitti per il granduca Leopoldo II di Toscana, grande estimatore di Manzoni.

La terza sala del Museo ospita dipinti, sculture e illustrazioni tratte dal romanzo, spesso incentrate sulle scene più popolari, come l’addio di Lucia ai “monti sorgenti dall’acque”. Particolarmente suggestiva la serie di litografie di Gallo Gallina, edita da Ricordi tra il 1827 e il 1828, nota per la ricchezza e la dovizia di dettagli storici.

Nella sala successiva ci avviciniamo al mondo, e all’influenza, di Teresa Borri, donna colta e raffinata. Nei suoi anni parigini, Teresa aveva stretto amicizia con artisti e illustratori di grande talento, con i quali aveva mantenuto legami significativi e duraturi. A lei il merito dei numerosi volumi (libri di viaggio, romanzi, spesso illustrati) acquistati per la biblioteca di casa e qui esposti. Tra questi anche celebri fascicoli satirici francesi come La Caricature e Chiavari.

La camera da letto e lo studio

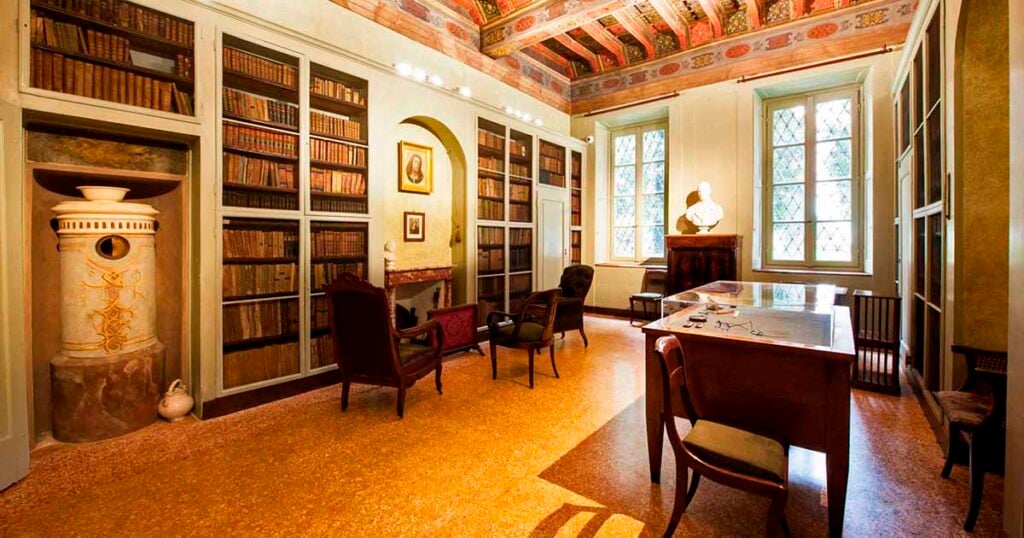

Le uniche due stanze giunte intatte fino a noi sono la camera personale, sala V a metà percorso, e lo studio, ultima sala della visita (la decima).

Una camera da letto modesta, arredata con pochi ed essenziali mobili, è quella occupata dallo scrittore che si accontentava di un letto singolo, un tavolo di noce e marmo giallo, qualche poltrona, un cassettoncino e poco altro. Sopra al caminetto, uno specchio sul quale – ci rivela un testimone del 1873 – erano poggiate “due spazzole, una per la barba e l’altra per i capelli”.

Appena più solenne, ma altrettanto semplice, lo studio, con librerie e dipinti alle pareti. Di fronte alla scrivania – luogo prediletto dello scrittore – il camino con due poltrone spaiate. Le ampie finestre si affacciano sul giardino privato ed è facile immaginare il Manzoni mentre occhieggia fuori, immerso in qualche pensiero letterario o botanico.

La passione per la botanica: la settima sala

La settima sala ci rivela un aspetto poco noto del Manzoni, ovvero la sua grande passione per il giardinaggio e la botanica. Esperto agronomo – qualità comune ai gentiluomini lombardi dell’epoca – sfoggiava le sue competenze soprattutto nei soggiorni a Brusuglio, nella villa che la madre aveva ereditato dal compagno Carlo Imbonati. Qui Manzoni trascorreva le giornate a leggere e studiare nuove tecniche botaniche, a coltivare il baco da seta e a fare esperimenti con diverse specie, come la canapa e il cotone. Quadri e manufatti che fanno parte della collezione di Casa Manzoni confermano questa sua passione, evidente anche nelle toccanti descrizioni naturalistiche del suo celebre romanzo.

Sei interessato ad articoli come questo?

Iscriviti alla newsletter per ricevere aggiornamenti e approfondimenti di BeCulture!

Le altre sale

La vita e gli interessi dell’autore sono ben documentati anche nelle sale successive, così organizzate:

- Sala VI: prime edizioni, scritti e opere varie che ci guidano nella grandezza dell’autore e nelle evoluzioni del suo pensiero durante gli anni dalla Restaurazione all’unificazione politica del Regno d’Italia;

- Sala VIII: ispirato e affascinato dalla natura circostante, Manzoni influenza a sua volta la pittura di paesaggio. Molte opere coeve risentono dell’influenza del suo scritto nell’equilibrio tra realismo e sentimentalismo;

- Sala IX: gli amici trovano posto in questa sala, che ne raccoglie i ritratti. Tra loro anche Tommaso Grossi, amico fraterno di Manzoni, grande frequentatore della casa e occupante a lungo della camera di fronte al suo studio.

Casa Manzoni, con un percorso ricco e lineare, un allestimento sobrio e armonioso, restituisce un ritratto esaustivo del suo rinomato inquilino: scrittore affermato e figura pubblica, ma anche figlio, padre e marito, uomo di sentimenti, di affetti e passioni, oltre che d’intelletto.