La follia, con le sue implicazioni mediche, fisiologiche e sociali, è una delle materie più difficili da definire. Intesa sommariamente come deviazione da tutto ciò che è considerato “normale” (altro concetto altrettanto ampio e impreciso), ha da sempre attirato l’attenzione di intellettuali, scienziati e artisti. Questi ultimi, in particolare, l’hanno ritratta in diversi modi e forme, variabili a seconda dell’epoca e della sensibilità dell’autore.

Proprio perché le manifestazioni della pazzia sono molteplici – e le interpretazioni altrettanto numerose – ci concentriamo qui su alcune di quelle più note e significative ancora oggi, comprese nel periodo che va dal Medioevo al Rinascimento.

La follia come mare aperto, oscuro e sconosciuto

La follia è stata a lungo associata all’immagine del mare: una distesa d’acqua misteriosa, guidata da pulsioni indomite, pericolosa e ondeggiante tra esplosioni emotive incontrollate e momenti di depressione subitanea. La nave dei folli, opera satirica dell’umanista e poeta tedesco Sebastian Brant (1494), accompagnata dalle incisioni realizzate per la maggior parte da Albrecht Dürer, descrive in modo ironico eppure didascalico questa visione. Nel poema, 112 categorie di pazzi s’imbarcano insieme per recarsi a Narragonien, il Paese dei pazzi. Un triste destino li aspetta e, dopo essere passati dal Paese di Cuccagna, affogheranno miseramente senza mai raggiungere la loro meta. L’incisione che inaugura lo scritto è proprio quella di una Navis stultorii: una nave senza nocchiere, condotta da uomini in balia delle loro stesse voglie e stranezze.

La follia di cui parla Brent non è però tanto e solo quella dei disturbi mentali, quanto piuttosto quella di tutti gli uomini che – secondo lo scrittore – sono cosa ridicola al cospetto di Dio. Ecco perché, tra le varie tipologie di pazzi, egli include anche i vecchi, il clero, i pettegoli, i genitori. Tutte figure la cui presunta normalità è invece solo un travestimento, una finzione.

Il Carnevale, ovvero quando la follia va in scena

A proposito di finzione e travestimenti, il Carnevale è forse il simbolo più eloquente della follia. Secondo alcune ricostruzioni questa festa popolare deriverebbe dal rito babilonese del Car Navale, il carro navale che passava galleggiando dal tempio di Barsippa (emblema del cielo) a quello di Babilonia (emblema della terra). Era un momento di transizione, sospeso tra due mondi, dove luce e ordine, da un lato, e il buio, l’oscurità dissennata, dall’altro, potevano confondersi. L’immagine è, ancora una volta, quella di un’imbarcazione che si appresta a naufragare; la stessa che Hieronymus Bosch dipinse nella sua celebre Nave dei pazzi (1490-1500, Parigi Louvre).

La scena, vivace solo in apparenza, è avvolta da un’atmosfera cupa. Su un mare nero e imperscrutabile si muove, ormai alla deriva, la piccola barca. A bordo, una strana compagine di persone compie azioni insolite: una suora dall’aria incantata, quasi allucinata, suona mentre cerca di addentare un dolce che pende dall’albero maestro. Altre bocche si protendono verso l’ambito alimento: quella di un prete, dall’espressione smarrita (forse un demente senile); di un vogatore che fissa il vuoto; di un uomo che, mosso dall’estasi, urla e gesticola visibilmente. L’impossibilità di trovare appagamento e realizzazione, tipica di chi vive uno stato mentale “altro” e dunque è escluso dalla vita sociale, è forse la metafora richiamata dal cibo. Oltre al dolce appeso vediamo ciliegie – oggetto del desiderio e della frustrazione dei due natanti – e un pollo legato in alto, sull’albero maestro, reso quasi irraggiungibile. Sulla destra, sono da notare invece altre due figure: un uomo in preda alla nausea ricorda le rappresentazioni degli Inferi, dove l’anima del dannato si disfa in un terribile vomito. Poco sopra, il giullare (in inglese fool, parola che significa anche pazzo) sorseggia qualcosa in atteggiamento riflessivo, come se meditasse sulla propria condizione di prigionia e su quella degli altri. Il bastone, detto marotte, presenta una copia del suo volto, possibile allegoria del narcisismo ma anche della necessaria (e forse fallimentare) ricerca di sé.

Le Feste dei Folli e il (momentaneo) ribaltamento dell’ordine sociale

La stessa grottesca ambivalenza tra euforia e tristezza si ritrova anche in altre manifestazioni, come la Festa dei Folli. Detta anche “Festa dell’Asino” o “dei Bambini” o ancora “dei Diaconi”, oppure “Festa degli Innocenti”, è praticata per tutto il Medioevo e scompare nel corso del Cinquecento. Secondo la tradizione, nei giorni tra il vecchio e il nuovo anno, il basso clero e il popolo si scambiano i ruoli, in una celebrazione scanzonata ed eccessiva: sacerdoti e frati ballano travestiti da donne, bambini, bestie e stolti, spesso in modo osceno e fuori luogo. Allo stesso tempo, i ceti più poveri e le persone emarginate indossano gli abiti ecclesiastici ed eleggono il loro “Papa dei Pazzi”. Un vero e proprio sovvertimento dei ruoli dove è possibile liberarsi dalle costrizioni mondane e dare libero sfogo alle proprie esuberanze.

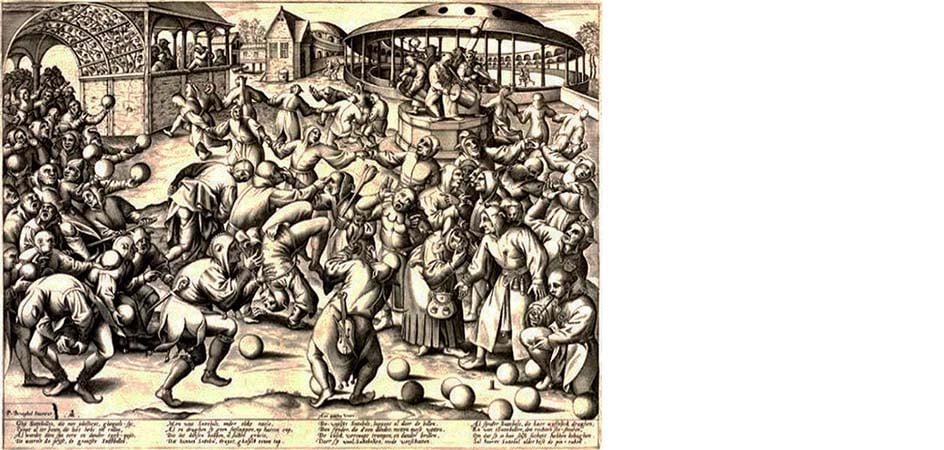

Una raffigurazione efficace di questo momento è l’incisione di Pieter Bruegel il Vecchio, La festa dei folli, del 1561 (New York, Metropolitan Museum). A ben guardare, nella confusione di corpi e volti e oggetti si distinguono diversi personaggi intenti a danzare, suonare o fare smorfie e capriole e altri gesti bizzarri. Si tratta di una festa vera, avvenuta ad Anversa nello stesso anno secondo uno schema ricorrente nei Paesi Bassi e noto come Sotte Bollen. In fiammingo il termine Sottebol significa “folle con la testa a palla”, un’associazione che risale a un proverbio locale secondo cui gli stolti si distinguono dagli altri perché la loro testa rotola in modo stupido.

Lo Charivari, rituale burlesco contro la trasgressione

È possibile che le Feste dei Folli derivino dai Saturnalia, antiche celebrazioni pagane che si basavano sullo stesso meccanismo di capovolgimento dei ruoli. Ma le analogie con altri riti simili non si fermano qui. Basti pensare allo Charivari, parola francese che designa la mascherata che si teneva nel Medioevo in occasione delle seconde nozze di un vedovo, ritenute insolenti e trasgressive. Nella notte, giovani travestiti davano vita a beffe e sollazzi, spesso osceni e offensivi, rivolti allo sposo. Un delirio, una follia collettiva volta a esorcizzare la pulsione animale di chi si sposa di nuovo. Nel Roman de Fauvel, composta tra il 1310 e il 1314 dal chierico Gervais du Bus, Fauvel (il protagonista, un uomo con la testa di cavallo o di asino) impersona la somma di tutti i vizi. Le sue trasposizioni figurative sono molteplici, dalle miniature quattrocentesche alle tele successive, come Titania e Bottom con la testa d’asino – di ispirazione shakespeariana – realizzata da Füssli (1793-94, Zurigo, Kunsthaus). Un’altra curiosità lega il Roman de Fauvel alla follia, la presenza di Hellequin: il celebre Arlecchino della Commedia dell’Arte, descritto da alcuni come un vero e proprio demone, capace con le sue burle astute di far perdere la ragione e provocare reazioni di istinto e dolore.

Sei interessato ad articoli come questo?

Iscriviti alla newsletter per ricevere aggiornamenti e approfondimenti di BeCulture!

I volti della follia, tra riso e sofferenza

Una condizione analoga è espressa in maniera ancora più esplicita e potente dai cosiddetti “grilli” medievali: figure ridotte alla sola faccia, immortalate in smorfie e atteggiamenti ambigui. Il volto condensa in sé l’intero corpo e dichiara tutta l’intensità delle emozioni tipiche della psicosi: maschere irrigidite in sorrisi distorti, espressioni capricciose, gesti infantili eppure profondamente inquietanti. Ne sono un esempio quelle scolpite all’interno di numerose chiese romaniche e gotiche come la Cattedrale di Aosta dove, tra gli altri, si distinguono Un folle, Un uomo selvatico e Un demone acrobata (G. Vion de Samoen e G. de Chetro, 1469).

L’emozione prorompente e quasi animalesca della follia è difficile da contenere ma è anche, spesso, indicibile. La difficoltà di comunicare a parole il proprio stato d’animo interiore, le proprie pulsioni, è il tratto distintivo di molte raffigurazioni cinquecentesche che presentano la pazzia in silenzio o mentre parla a vuoto. Lo si vede bene nell’Allegoria della follia di Quentin Massys (1510 ca.) conservata in una collezione privata a New York. L’autore, noto per aver realizzato uno dei ritratti della bruttezza più celebri al mondo, mostra qui un personaggio femminile deforme, con il cappello asinino sormontato da un gallo e la marotte oscena, mentre si porta l’indice alla bocca come per cercare le parole o impedirne la fuoriuscita. Il sorriso, lungi dall’essere amichevole, lascia piuttosto presagire una conclusione amara, una triste dichiarazione di una realtà interiore distorta.

La gestualità così come l’espressione animalesca sono modi ricorrenti nell’iconografia dell’angoscia e del disturbo mentale, anche nelle epoche successive. Solo per citarne alcuni: Egon Schiele affida spesso alle mani la testimonianza del turbamento; mentre Antonio Ligabue racconta le sue incontenibili emozioni e i suoi traumi infantili attraverso la rappresentazione di bestie selvatiche.La follia, intesa come mancanza di autocontrollo e distacco dalla norma è un tema artistico fecondo e multiforme, probabilmente proprio perché attinge a un soggetto indecifrabile e mutevole qual è la mente umana e la sua capacità di superare i confini del raziocinio, a volte senza ritorno. Non c’è forse ricerca più conturbante e coinvolgente di questa: chi infatti potrebbe dirsi davvero immune dai voli fantastici e insensati della ragione?